定年後の再雇用者の年休日数は?

人事労務このたび、フルタイム労働者が当社就業規則で定めた60歳定年退職を迎えました。引き続き継続して再雇用しようと考えていますが、本人の希望もあり、週3日の勤務で嘱託社員として契約することとなりそうです。この場合、その労働者には有給休暇を何日付与すればよいのでしょうか。

定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含みます)は、労働契約が存続しているとして継続勤務と扱われます。また、基準日途中での週所定労働日数が変更となる場合、すでに発生した年休付与日数の変更はないと考えることになります。

解説

目次

継続雇用と労働条件

高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置としては、定年の引き上げではなく、継続雇用制度を導入している例が多くみられます。

そして、継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができ、必ずしも従前の労働条件を維持しなければならない、というものではありません。

定年退職後に新たに嘱託等の契約を締結する場合、有給休暇の付与に関してどのように考えるのかすぐにはわかりにくいところもあるので、今回は、この点について説明したいと思います。

年次有給休暇とは

労働基準法では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、最近では、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることが規定されています(労働基準法39条)。

年休権は、① 6か月の継続勤務と② 全労働日の8割以上出勤によって、週所定労働日数および勤続年数に応じて、法律上当然に発生し、原則として自由に労働者が請求する時季に有給休暇が成立することとなります(年次有給休暇についての基本的な説明は、「年次有給休暇に関する基本的な留意点」を参照ください)。

定年前の勤務も継続勤務の期間に含めるか

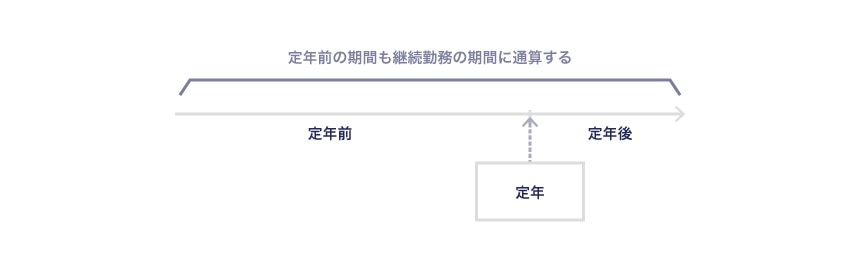

まず、① 6か月の継続勤務の要件について、定年後の再雇用の場合、定年前の勤務も含めて計算するのか、という問題があります。

この「継続勤務」とは、「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間」のことをいい、労働契約が存続しているか否かの判断は、「勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」であるとされています(昭和63年3月14日基発150号)。

このため、定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含みます)は、労働契約が存続していると考え継続勤務として扱われます。

退職と再採用との間に相当の期間があり、客観的に労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りでないとされますが、通常、定年後再雇用をする場合、このような相当の空白期間は生じないため、勤務年数は通算することとなる場合がほとんどといえます。

定年前の勤続年数などは付与日数に影響するか

法定の付与日数

上記①の要件のほかに、② 全労働日の8割以上出勤の要件を充足することによって、週所定労働日数および勤続年数に応じて、法律上当然に年休権が発生することは先に述べたとおりです。具体的な付与日数は下記の表のとおりです。

【表1 年休の法定付与日数(一般の労働者および週所定労働時間が30時間以上の労働者〔労働基準法施行規則24条の3第1項〕)】

| 勤続年数 | 年次有給休暇付与日数 |

| 6ヵ月 | 10日 |

| 1年6ヵ月 | 11日 |

| 2年6ヵ月 | 12日 |

| 3年6ヵ月 | 14日 |

| 4年6ヵ月 | 16日 |

| 5年6ヵ月 | 18日 |

| 6年6ヵ月以上 | 20日 |

【表2 年休の法定付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)】

| 年次有給休暇付与日数 | |||||

| 週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |

| 1年間の所定労働日数 | 169〜216日 | 121〜168日 | 73~120日 | 48~72日 | |

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |

| 1年6ヵ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |

| 2年6ヵ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |

| 3年6ヵ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |

| 4年6ヵ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |

| 5年6ヵ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |

| 6年6ヵ月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |

年度途中で再雇用となった場合

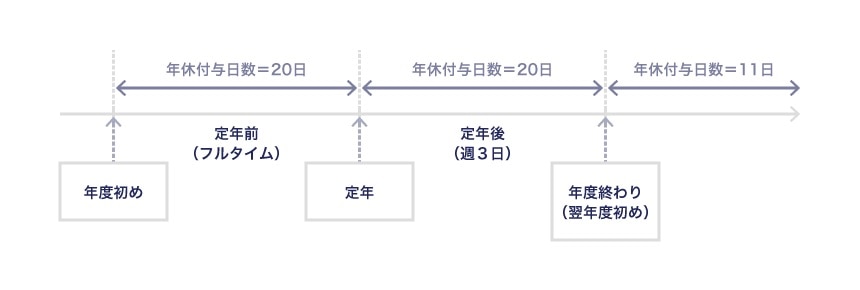

では、定年退職および引き続いての再雇用が、年度途中であった場合に、週所定労働日数の変更が生じたときに、どのような扱いをすることになるのでしょうか。

この点、年度の途中で所定労働日数が変更された場合であっても、年休権は基準日に発生するため、年度初めの付与日数のままと考えることとなります(昭和63年3月14日基発150号)。年度途中に所定労働日数が減少したからといって付与日数を変更して減少することはできません。

したがって、たとえば従前フルタイムで6年6か月以上勤務していた労働者が、年度途中で定年後再雇用となり、週3日勤務となる場合であっても、その年度については、20日の年休が付与されたままということになり、次の年度において、11日が付与日数となります。

以上の取扱いについて、実務上、必ずしも徹底されていない会社もあるように思われるため、注意が必要です。

定年後再雇用を巡る労働問題

実務上、ほとんどの会社が定年の引き上げによらず、継続雇用制度の導入により嘱託等の再雇用を図っていることから、労働者の基本的な権利である年次有給休暇について説明しました。

定年後再雇用に関しては、長澤運輸事件(東京地裁平成28年5月13日判決・労判1135号11頁、東京高裁平成28年11月2日判決・労判1144号16頁)等でも争われているとおり、労働条件を巡る様々な問題があり、実務上も悩ましいこともありますが、年次有給休暇については、従前より通達等によって明らかにされていることも多いため、注意して遺漏の無いように付与する必要があるといえます。

弁護士法人中央総合法律事務所