マイナンバー制度の全体像とは

IT・情報セキュリティマイナンバー制度の全体像について教えてください。

マイナンバー制度は番号法によって規定され、国民全員に「個人番号」が指定されます。「個人番号」を含む情報は「特定個人情報」として、民間事業者に対して取得、保管、廃棄など、その取り扱いに広範な規制を課しています。

詳細は解説を参照ください。

解説

目次

マイナンバー制度を規定する番号法

マイナンバー制度を規定する「番号法」の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)といい、平成25年通常国会において成立し、平成25年(2013年)5月31日に公布されました。

マイナンバー制度の意義

マイナンバー制度は、①社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係を維持すること、②諸手続きにおいて、同一の内容の情報提出を求めることを避け、国民負担を軽減すること、③行政運営の効率化と国民の利便性を向上することなどを目的としています(番号法1条、3条)。

- 社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係を維持すること

- 諸手続きにおいて、同一の内容の情報提出を求めることを避け、国民負担を軽減すること

- 行政運営の効率化と国民の利便性を向上すること など

個人番号とは

「個人番号」とは、住民票コードを変換して得られる12桁の番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものです(番号法2条5項)。市区町村より、通知カードで通知されます。

通知カード

「通知カード」は、平成27年10月以降、住民票に記録されているものに一斉に送付されたものです。紙製のカードで、券面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とおよび個人番号が券面に記載されますが、顔写真は記載されません。

通知カードの様式

(出典:総務省作成資料)

マイナンバーカード

「マイナンバーカード」は、表面に基本4情報顔写真、裏面に個人番号が記載されICチップが搭載されています。

マイナンバーカードの様式

(出典:総務省作成資料)

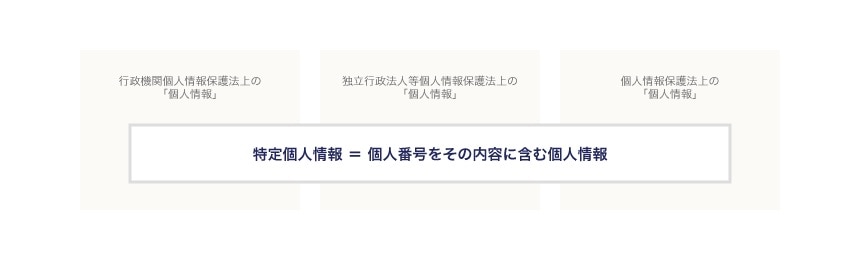

特定個人情報・特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報のことを「特定個人情報」といいます(番号法2条8項)。個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)と異なり、行政機関や地方公共団体が保有する情報も含まれますが、民間企業に主として関係するのは、個人情報保護法が規律する民間企業が保有する「特定個人情報」です。

特定個人情報とは

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルを「特定個人情報ファイル」といいます(番号法2条9項)。

個人番号利用事務・個人番号関係事務

番号法上、個人番号や特定個人情報を利用することができる事務は、「個人番号利用事務」または「個人番号関係事務」に限定されています(同法9条)。(参照:「マイナンバー制度における民間事業者の役割とは 」2 個人番号利用事務・個人番号関係事務とは)

特定個人情報の保護はどのようにするべきか

番号法においては、特定個人情報について厳格な保護がなされています。平成26年(2014年)12月に個人情報保護委員会(当時は特定個人情報保護委員会)が公表した、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「事業者ガイドライン」といいます)においては、更にその取扱いが明確化されています。

番号法が適用される事業者は

すべての事業者に番号法は適用されます。個人情報保護法のように5000人以下の個人情報しか保有していない場合は除く、といった例外はありません。

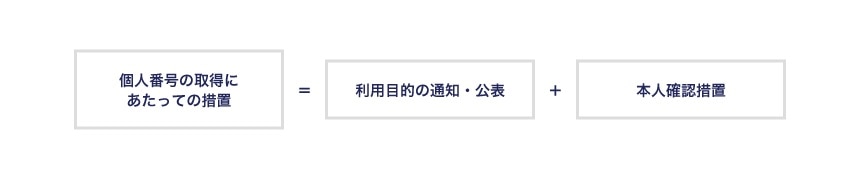

個人番号の取得はどのように行うか

個人番号の取得には、個人番号の利用目的の通知・公表に加えて、本人確認措置が求められます。

また、個人番号は番号法上の個人番号利用事務や個人番号関係事務を処理するために必要がある場合にしか従業員等から求めることはできません(個人番号の提供制限)。

安全管理措置として求められることは

個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン(事業者編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」に基づき、厳格な安全管理措置が求められます。

安全管理措置としては、「基本方針の策定」、「取扱規程等の策定」に加えて、「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理的安全管理措置」、「技術的安全管理措置」を講ずることが求められています。

事業者のうち、従業員の数が100名以下(一定の者を除く)に関しては、「中小規模事業者」として緩和された安全管理措置が認められています。

- 基本方針の策定

- 取扱規程等の策定

- 組織的安全管理措置

- 人的安全管理措置

- 物理的安全管理措置

- 技術的安全管理措置

(参考:個人情報保護委員会「マイナンバーガイドライン入門」7頁)

個人番号関係事務を委託する場合にどうすればよいか

個人番号関係事務の全部または一部の委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

個人番号関係事務の全部または一部の委託先は、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。

(参考:個人情報保護委員会「マイナンバーガイドライン入門」6頁)

特定個人情報の保管

事業者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。

(参考:個人情報保護委員会「マイナンバーガイドライン入門」8頁)

個人番号の利用範囲は

個人番号を利用できる事務については、番号法によって社会保障、税、災害対策分野などの限定的なものに限られます。

個人番号の主な利用範囲である、社会保障、税、災害対策分野等の事務

| 分野 | 利用範囲 | |

|---|---|---|

| 社会保障分野 | 年金分野 | ⇒年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。

|

| 労働分野 | ⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際、ハローワーク等の事務等に利用。

|

|

| 福祉・医療・その他分野 | ⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等、低所得者対策の事務等に利用。

|

|

| 税分野 | ⇒国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。 | |

| 災害対策分野 | ⇒被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。 | |

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用。

(出典:内閣官房「社会保障・税番号制度の概要」)

事業者が個人番号を利用するのは、主として、社会保障および税に関する手続書類に従業員等の個人番号を記載して行政機関等および健康保険組合等に提出する場合です(個人番号関係事務)。

例外的な個人番号の利用は、①金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合、②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合に限られています。

本人の同意があっても利用目的の追加はできませんが、利用目的を超えて個人番号を利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することができます。

個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に限って、特定個人情報ファイルを作成することができます。

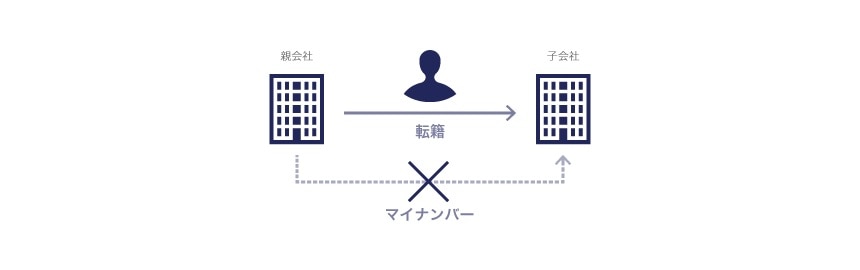

特定個人情報を第三者へ提供できるか

特定個人情報は、番号法で明示的に定める場合のほか、第三者提供をすることはできません。本人の同意があってもこれを第三者に提供はできません。これはたとえ親子会社間であっても同じです。個人情報保護法においては、事前の本人の同意があれば第三者提供ができます。

開示・訂正・利用停止等を求められたら

事業者のうち、個人情報保護法の適用を受けることとなる個人情報取扱事業者は、特定個人情報の適正な取扱いについて、開示・訂正・利用停止等の規定の適用を受けることとなります。個人情報保護法上の取扱いと違いはありません。

(参考:個人情報保護委員会「マイナンバーガイドライン入門」11頁)

特定個人情報を廃棄できるか

事業者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集または保管することはできないため、個人番号関係 事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。

(参考:個人情報保護委員会「マイナンバーガイドライン入門」12頁)

違反した場合の刑事罰は

個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル等を提供した場合は、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科となります(番号法67条)。

個人情報保護法上は、個人情報の目的外利用や不正な第三者提供は主務大臣の勧告に従わず、措置命令違反があって初めて罰則の対象となります(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。個人番号利用事務等実施者となる民間企業にとっては、罰則も意識した個人情報管理が必要となります。

法人に通知される法人番号

国税庁長官は、法人等に「法人番号」を通知します。個人番号と異なり、法人番号は原則公表され、民間での自由な利用も可能となります。

個人情報保護委員会とはどのような組織か

番号法においては、個人番号の適正な取り扱いの確保等の観点から、「個人情報保護委員会」が設置されています。委員会には規則制定権があり、個人番号利用等事務実施者は、当該規則に拘束されます。

また、同委員会は、特定個人情報ファイルを保有する者が構ずべき措置を定めた指針を作成することとされており、かつ、当該指針は少なくとも3年ごとに見直されます。さらに、同委員会には、勧告・命令権、報告および立入検査権限なども認められています。

なお、平成28年1月より、「特定個人情報保護委員会は「個人情報保護委員会」に改組され、個人情報の保護に関する強力な権限を有する官庁となりました。

(参考:内閣官房「個⼈情報の保護に関する法律及び⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律の⼀部を改正する法律案(概要)<マイナンバー法改正部分>」6頁)

行政機関に求められる特定個人情報保護評価

行政機関の長等が「特定個人情報ファイル」を保有するときは、特定個人情報の漏えい等の危険性やその影響に関する評価を行い、当該評価書を公示し、委員会の承認を受ける必要があります。当該評価については、特定個人情報保護委員会が指針を定めるものとされています。

なお、民間事業者については、特定個人情報保護評価を行う必要はありません。

弁護士法人三宅法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 不動産

- 資源・エネルギー

- ベンチャー