訴訟告知の利用

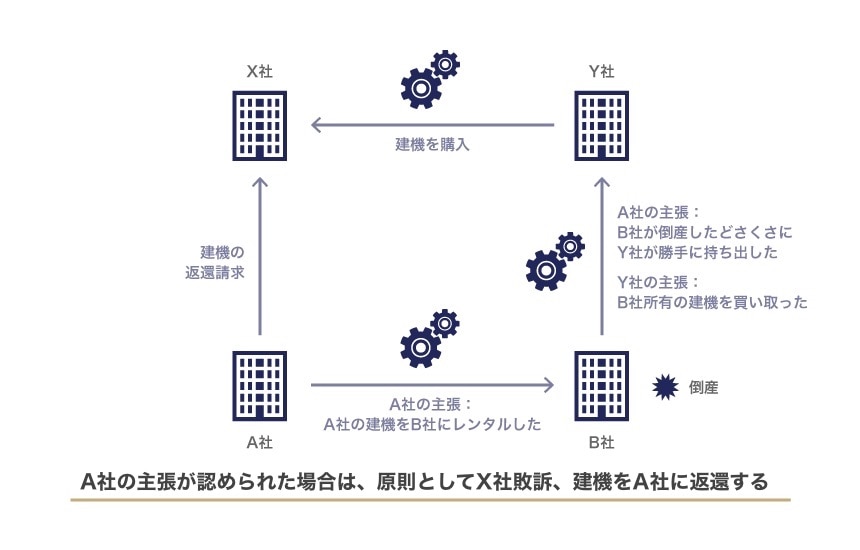

訴訟・争訟 建設会社である当社(X社といいます)は、先日、中古の建設機械を取り扱う業者であるY社から、1台の建機を購入したのですが、今般、その建機の真の所有者であると主張するA社から、返還請求訴訟を提起されてしまいました。訴状におけるA社の主張では、当社が購入した建機は、もともとA社が取引先のB社にレンタルしていたもので、B社が倒産したどさくさに、B社の債権者であったY社が勝手に持ち出したものだとされていました。

当社からY社の社長に連絡して事情を聞いたところ、A社の主張は事実無根であり、当社に販売した建機は、B社が所有していたものをY社が買い取ったとの説明がありました。しかしながら、訴訟でそのことを説明してほしいと当社がお願いしても、Y社の社長は、裁判沙汰に巻き込まれたくないと言って、協力を拒否しています。

このような状況下、当社の訴訟対応として、何かすべきことはあるでしょうか。

Y社に対する訴訟告知を行うことが考えられます。訴訟告知を受けたY社は、その訴訟に参加することができますが、参加した場合のみならず、参加しなかった場合にも、万一X社が訴訟で敗訴したときのその敗訴判決の効力はY社に及ぶこととされているため、後にX社がY社に対して損害賠償請求訴訟等を提起する場合に、そちらの訴訟ではY社の主張が認められてしまってX社が二重に敗訴する、というような事態は避けることができます。

解説

訴訟告知

訴訟告知とは

訴訟告知(民事訴訟法53条)は、訴訟当事者が、訴訟の対象となる紛争に関係する第三者に対し、訴訟が係属している事実を法定の方法によって通知することで、被告知者たる第三者に訴訟への参加を促すとともに、被告知者が訴訟に参加しなかった場合にも、訴訟告知を行った当事者(告知者)が敗訴した判決の効力を被告知者に及ぼすことができる制度です。

設例を題材にして考えてみましょう。まず、X社とA社との間の訴訟において、X社は、Y社社長の説明をもとに、建機の所有権はB社からY社、そしてX社へと移転したものである旨を主張することになるでしょうが、仮にその主張が認められず、むしろA社が主張するとおり、建機はA社の所有物であり、Y社は他人の所有物をX社に販売したものであると裁判所が判断すれば、(X社の即時取得(民法192条)が認められる場合を除いて)X社は敗訴となり、建機をA社に返還すべきことにならざるを得ません。このような場合、X社としては、他人の所有物を売りつけてきたY社に対し、損害賠償請求を行うことになるでしょうし、仮にY社がこれに応じない場合は、Y社に対する損害賠償請求訴訟を提起することになるでしょう。

X社・A社間の先行訴訟のイメージ

ところが、このX社・Y社間の訴訟(後行訴訟)は、X社・A社間の訴訟(先行訴訟)とは別の訴訟ですから、先行訴訟における判断を、後行訴訟を審理する裁判所が、当然に踏襲しなければならないわけではありません。したがって、後行訴訟では、先行訴訟とは逆に、建機の所有権はもともとB社にあり、これをY社は正当に買い受けてX社に転売したものであるとの事実が認定されて、X社が敗訴してしまうということもあり得ます。

X社・Y社間の後行訴訟のイメージ

上記のように、矛盾する判断によって訴訟当事者が二重に敗訴し不利益を受けるという事態を防ぐため、訴訟告知は、その効力として、告知者の敗訴判決の効力を一定範囲で被告知者に及ぼすこととしました。すなわち、先行訴訟においてX社がY社に対して訴訟告知を行っておけば、たとえX社が敗訴したとしても、その敗訴判決の効力がY社に及び、後行訴訟でY社は、先行訴訟の理由中の判断(建機はA社の所有物であったこと)を争えなくなるため、結果として、X社が二重に敗訴する事態は避けられることとなります。

訴訟告知の方法

訴訟の当事者が訴訟告知を行おうとする場合、告知者は、告知の理由および訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出します(民事訴訟法53条3項)。

告知の理由とは、現在どのような内容の訴訟が係属しており、その訴訟の結果として、告知者と被告知者との間にいかなる紛争が生じるおそれがあるのかといったことを意味します。

また、訴訟の程度とは、どこの裁判所にいつ訴訟が提起され、現在その審理がどのような段階にあるのか(これまでに期日は何回開かれたのか、次回期日はいつ予定されているのか等)といったことを意味します。

告知者は、これらのことを記載した訴訟告知書につき、裁判所用の正本、被告知者用の副本、および訴訟の相手方用の謄本を裁判所に提出し、裁判所は、副本を被告知者に送達、謄本を相手方に送付することとなります(民事訴訟規則22条)。

訴訟告知の効力

訴訟告知書副本の送達を受けた被告知者は、自らその訴訟に参加して、告知者等を補助すること(「補助参加」)ができますが(民事訴訟法45条)、このような訴訟への参加を強制されるわけではなく、訴訟に参加しないことも許されます。もっとも、被告知者は、訴訟に参加した場合はもちろん、参加しなかった場合であっても、参加することができた時に参加したものとみなされ(民事訴訟法53条4項)、告知者が訴訟で敗訴すれば、敗訴判決の効力が一定範囲で被告知者に及ぶこととなります(このことを、参加的効力といいます)。

実務的な対応

訴訟の対象となる紛争につき、訴訟当事者以外にも関係者がおり、訴訟の結論次第ではその関係者との間で新たな紛争が発生する可能性があると想定される場合には、その関係者に対して訴訟告知を行うことを検討する必要があります。

もっとも、実際に訴訟告知を行うか否かについては、慎重な考慮を要します。というのも、訴訟告知の結果、被告知者がその訴訟に補助参加してきた場合、当然被告知者も自己の利害に基づいて訴訟活動(主張・立証)を行うことになりますので、これを告知者がコントロールできるわけでは必ずしもない(むしろコントロールできないことが多い)ところ、被告知者の訴訟活動の内容次第では、かえって告知者に不利な影響がその訴訟に生じてしまうということも考えられるからです。したがって、訴訟告知を行うか否かについては、被告知者が補助参加してくる可能性の程度、被告知者と告知者(または相手方)との間の従前の関係性、告知者・被告知者間で後に生じる可能性のある紛争の内容、被告知者が行う(ことが予想される)主張・立証の内容等を十分考慮したうえで、訴訟代理人弁護士とよく協議して決めるべきものと思われます。

島田法律事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 訴訟・争訟