全株懇の提案書「株主総会プロセスの電子化について〜株式実務からの一考察〜」 「株主総会資料の電子提供制度」のあり方や制度導入後の利用を円滑にするための環境整備等についての提言

コーポレート・M&A

目次

※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュース No.144」の「特集」の内容を転載したものです。

全株懇の提案書「株主総会プロセスの電子化について〜株式実務からの一考察〜」

全国株懇連合会(以下「全株懇」といいます)は、8月25日開催の理事会において本年の提案書「株主総会プロセスの電子化について〜株式実務からの一考察〜」をとりまとめ、8月28日に公表しました。

同提案書では、現在、法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会において審議されている次期会社法改正の主要項目である「株主総会資料の電子提供制度」について、そのあり方や制度導入後の利用を円滑にするための環境整備等についての提言をとりまとめていますので、以下でご案内します。

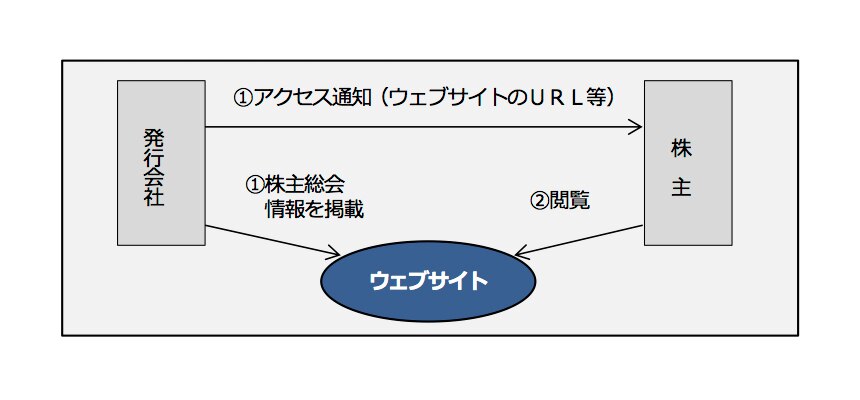

取締役が、株主総会資料をウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会資料を適法に提供したものとする仕組み

(出典:法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会資料より)

【新たな電子提供制度のイメージ】

新たな電子提供制度のあり方についての提言(提案書73頁〜79頁)

(1)制度利用の法的位置づけについて

全株懇が上場会社に対する新たな電子提供制度の利用義務付けを提案する理由として、以下の5点を挙げています(提案書38頁〜41頁)。

①電子化プロセスの促進に資すること

制度の利用を任意として上場会社に選択肢を与えた場合、株主に対する書面送付の取りやめという一見すると株主に不利益が及ぶ内容を含む制度であるだけに、株主からの反対をおそれて制度利用に慎重になる可能性が高く、多くの会社でとりあえず「様子見」といった状況が想定される。

②株主等の混乱を防止できること

従来どおり株主総会資料を書面で受け取りたい株主に対して書面請求権が与えられることを前提とすると、株主は書面請求が必要な銘柄かどうかを個別に確認する手間が生じる。この点、株券電子化移行時と同様に上場会社一律の取扱いとなれば、株主等の混乱は防止できる。

③ウェブサイトへの株主総会情報の掲載に係る過度な負担は生じないこと

現在でも、上場会社は、上場規則に基づいて、招集通知の電磁的記録(PDF ファイル)を作成して証券取引所に提出し、証券取引所はこれをウェブサイトで公衆縦覧に供しているため、株主総会情報のウェブサイト掲載が義務付けられても、上場会社に過度な負担が生じるわけではない。

④会社の判断で従来どおり書面を送付する対応を継続することが可能なこと

株主に対して株主総会情報を記載した書面一式を任意に送付すること(いわゆる「フルセットデリバリー」)が制限されない限り、積極的に新たな電子提供制度の利用を望まない上場会社は、従来通りの対応が可能である。

⑤ウェブサイトへの掲載の中断による総会決議取消のリスクは大きくないこと

システム障害等で株主総会情報がウェブサイトに掲載されない状態が継続した場合には株主総会決議取消のリスクが生じるが、複数のウェブサイトに掲載しておく等の対応でリスクを軽減することができる(セーフハーバー・ルールを設定することについては後記(2)参照)。

(2)セーフハーバー・ルールを検討することについて

実務への配慮として、セーフハーバー・ルールの設定を提言しています。

具体的には、電子公告と同様に、ウェブサイトへの掲載の中断に関する規定を設けること、全株主にフルセットデリバリーを実施した場合はウェブサイトへの掲載に中断があったとしても株主総会決議取消事由にならないとすることを例示しています。

(3)アクセス通知に同封する書類について

実務への配慮として、フルセットデリバリーの容認を提言しています。

フルセットデリバリーだけでなく、株主総会参考書類のみ同封する対応なども考えられます。

(4)アクセス通知の発送期限について

例えば、全株主をフルセットデリバリーの対象とする場合や書面請求権を行使する株主が多数に及んだ場合には、従来どおり書面の株主総会情報を用意しなければならないので、アクセス通知の発送期限を前倒しすることについては反対しています。

(5)株主総会情報のウェブサイト掲載期間について

現行のウェブ開示によるみなし提供制度と同じ期間とすることを提言しています。

(6)株主からの書面請求への対応について

- 書面請求権は株主名簿にあらかじめ登録する方法により行使しなければならないものとし、基準日時点において当該登録をしている株主に対して書面の株主総会資料をアクセス通知とあわせて発送すれば足りるものとすること

- 書面請求権の対象書類は事業報告、連結計算書類、計算書類、これらに関する監査報告、株主総会参考書類のうち、ウェブ開示制度の対象となる事項を除いた部分とすること

- 書面請求株主を減少させる方策を講じること

- 「新たな電子提供制度」実施までに周知等のための十分な期間を設けること

いわゆるデジタルデバイドが懸念される一部の個人株主を念頭に、株主からの書面請求権を保障することを提言していますが、実務への配慮として、書面請求権は株主名簿にあらかじめ登録する方法により行使しなければならないこと等をあわせて提言しています。

上記①〜④を提言する理由は以下のとおりです。

- 株主からの書面請求への対応を画一的かつ一律の事務処理とすることを可能にするため

- 現行のウェブ開示制度では株主に書面請求権が与えられていないこととの平仄

- 書面請求権を一度行使すれば、撤回の意思表示がなされない限り、以後開催されるすべての株主総会について適用があることを前提にすると、書面請求株主が累積していくことが想定されるため

- 発行会社や株主に対して制度内容の周知を行うとともに、関係者においてシステム開発等の準備を行うため

新たな電子提供制度を利用しやすくするための環境整備についての提言(提案書80頁〜85頁)

(1)現行諸制度の見直しの要否

新たな電子提供制度の導入に合わせて、現行諸制度についても以下のような見直しが必要となることを提言しています。

| 現行諸制度 | 提言の内容 |

|---|---|

| ウェブ開示によるみなし提供制度 | 現行のウェブ開示によるみなし提供制度は、上場会社については廃止し、定款の定めを不要とした上で非上場会社の制度として存続すること |

| ウェブ修正 | 現行のウェブ修正の制度を以下の諸点について見直すことを検討すること ア.「新たな電子提供制度」を利用する場合は、修正後の事項を株主に周知する方法についてはウェブサイトへの掲載に限るとすること イ.総会日後のウェブサイトへ掲載すべき期間については「新たな電子提供制度」における掲載期間と同一とすること ウ.ウェブ修正が可能な情報を拡充すること |

| 株主提案権の行使期限 | 株主提案権の行使期限が、行使をする株主側の利益も配慮しつつ、アクセス通知の早期発送の阻害要因とならないような立法的な措置を講じること |

| 事前の個別承諾による電子提供制度 | 現行の事前の個別承諾による招集通知の電子提供制度については廃止することも含めて制度のあり方を再検討すること |

(2)議決権行使プロセスの電子化の推進

議決権行使プロセスの電子化を推進するため、ICJプラットフォームの利用について、これまでとは非連続な取組みを議論し実践することや、個人株主向け議決権行使プラットフォームの導入を検討することを提言しています。

(3)対話支援産業によるサービスの充実

機関投資家の議決権行使情報が早期に確認できるよう、機関投資家の議決権行使フローとICJプラットフォームを連携させるシステムの構築を提言しています。

三菱UFJ信託銀行

法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室

03-6250-4354