ChatGPT・生成AIはビジネスをどう変えるか?「Gen AI EXPO」講演レポートPR 伊藤穰一氏×松尾豊氏、note深津氏など、計16名が登壇! 第一人者が生成AIのビジネス活用を語るカンファレンス

IT・情報セキュリティ

目次

2023年、世界はAIブームの渦中にあります。次世代AIのフロントランナーである対話型生成AI・ChatGPTの急速な進化と普及は従来のビジネスを劇的に変えつつあります。

AIがもたらす可能性は無限大ですが、その活用方法は使い手の想像力と創造力によって限定されます。多くの企業が、AI技術を理解し、それをビジネスの発展に活用するための新たなアイデアを生み出し、未来を創造する必要に迫られています。10月26日のカンファレンスでは、生成AIの専門家や業界リーダー企業が集結し、テクノロジーが創り出す新時代について深く掘り下げました。

生成AI活用の現在地と日本のビジネスにおけるLLM開発の可能性

急速に進化し、社会実装が進む生成AIの普及はビジネスをどのように変えるのか。テクノロジーが創る新たな時代において、私たちが果たすべき役割は何なのか。社会とテクノロジーの変革に取り組む株式会社デジタルガレージ共同創業者 取締役 Chief Architect、千葉工業大学 学長の伊藤 穰一氏、AI研究の第一人者である日本ディープラーニング協会理事長 東京大学大学院工学系研究科 教授の松尾 豊氏を特別ゲストに招き、当社代表取締役社長兼CEOの元榮 太一郎をモデレーターに意見を交わしました。

はじめに、ChatGPTの特徴や最近の生成AIに関する技術的なアップデートについて議論しました。松尾氏は、2020年にGPT-3が世に出た時は、研究者の間では注目されたものの、一般的には浸透していなかったと説明しました。ところが、2022年11月にChatGPTが一世を風靡したのは、ユーザーの質問の意図を汲んで答えられるようにチューニングした学習精度の高さに加えて、テキストメッセージだけでやり取りできるアプリとしてリリースしたことで利便性が上がったからだといいます。

伊藤氏は、音声や画像認識機能の追加など、ChatGPTがバージョンアップするごとに性能が大きく向上する一方、膨大なデータの蓄積により回答内容の誤りが多くなる「ハルシネーション」の発生について指摘。今後は医療、製造、法律など、特定領域のデータ学習による高精度な「バーティカルLLM」の開発が進む可能性についても言及し、伊藤氏は「法律などは構造化された価値の高い文章。専門的な情報ということもあり、とても重要だ」と評価しました。

多くの契約書が取り交わされる企業間の取引を例に、「弁護士などの専門家が関わってやり取りされている契約書について、『法律LLM×Web3.0』といった要素を組み込めると、企業間取引のあり方が変わる。こういった動きが大きな革命を起こすのではないか」と、様々な分野におけるイノベーションの可能性についても展望しました。

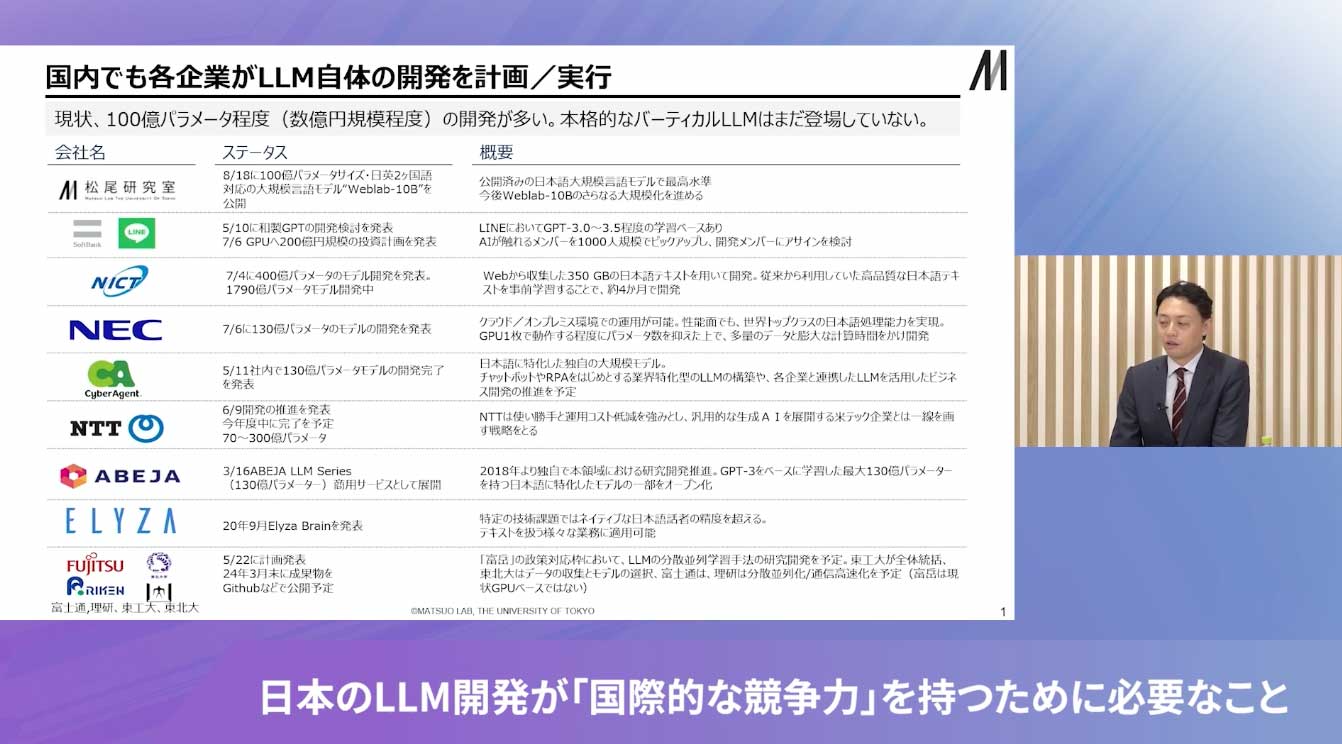

続いて三者は、日本のLLM開発が「国際的な競争力」を持つために必要なこと、今後の世界の方向性について語りました。伊藤氏によると、最近のAIを活用したスタートアップのサービスの傾向として、様々なモデルの組み合わせや入れ替えが可能な設計が一般的になっているといいます。また、弁護士ドットコムが提供する「みんなの法律相談(約125万件以上の過去事例データを活用して利用者の相談を解決するサービス)」を例に挙げ、AIの利用が自社サービスの技術向上だけでなく、人間の曖昧さを軽減したり、サービスの透明性向上にも繋がるといった利点を解説しました。

松尾氏は、バーティカルLLMの精度を向上させるポイントとして、英語を第一言語として学習させた上で、日本語などマイナー言語を追加する方法が主流になると推察しました。

AIの国際的なルール作りが求められる中、日本政府でも2023年5月から「AI戦略会議」が設置され、AIの利用、リスクへの対応、AI開発力という3つの論点について議論していくことが公表されました。伊藤氏はAIのルール作りについて、個人情報保護型のヨーロッパよりも、LLM開発大手民間企業が多く、自主規制型のアメリカのほうが、スピード感を持って進んでいくだろうと分析します。

その中で、日本企業が国際的な競争力を持つためには、慎重にリスクへ対応しつつも、自らLLM開発に取り組み、どんどんチャレンジをしなければ世界に置いていかれると危惧しました。また、松尾氏は日本の経営者に対して、AI技術・デジタル化に苦手意識を持たずにビジネスを推進していく必要があるといい、自らがAI開発に携わることが、AI時代のビジネスを生き抜く上で重要だと締めくくりました。

生成AIと個人情報保護法の最新論点と配慮すべきポイントをケース別に解説

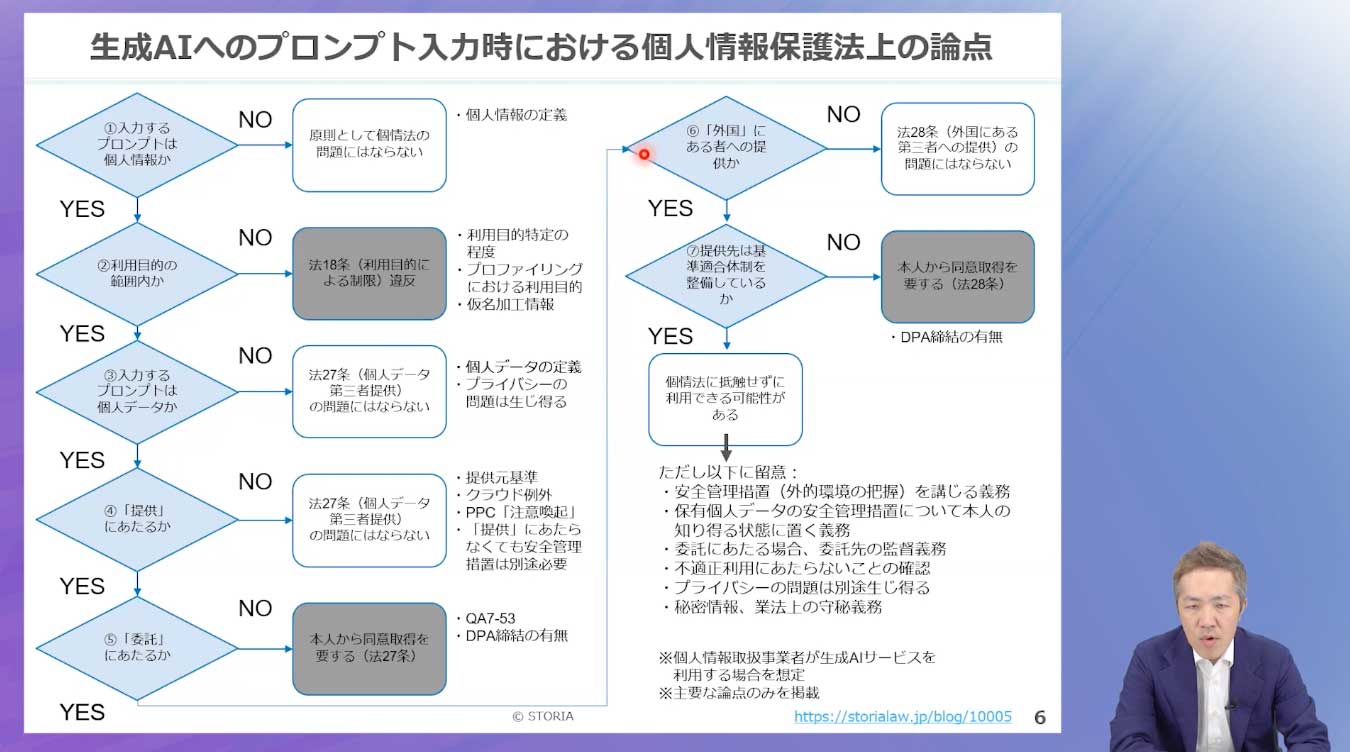

STORIA法律事務所 パートナー弁護士の杉浦 健二氏は、生成AIと個人情報保護法に関する基本的な視点、生成AIへのプロンプト入力時における主な論点、注意喚起の捉え方と現行法の課題について、フローチャートをもとに解説しました。

現在の個人情報保護法は生成AIを想定したものではないため、生成AIサービスの利用や提供に関して不明確であり、法的問題点や課題が残るという杉浦氏。現状は、従前の個人情報保護委員会ガイドラインやQ&Aに加えて、同委員会が2023年6月2日付で公表した「生成AIサービスの利用に関する注意喚起」も解釈の指針となっています。

そのため、生成AIを利用する事業者や、開発・提供する事業者は、現時点で明確となっていることとそうでないことを整理したうえで、自社の運用指針を決定する必要があるといいます。また、生成AIをめぐるトピックは頻繁にアップデートされるため、日々のキャッチアップを怠らないようにすることが求められます。

その他、生成AIへ個人データを含むプロンプトを入力する際の「提供」該当性や、「提供」に当たらない場合でも安全管理措置を講じる義務はあること、「提供」にあたる場合は委託や基準適合体制の要件を満たすか等が問題となること、プライバシーの問題は別途生じ得ること、秘密保持義務や業法上の守秘義務などにも配慮する必要があると解説しました。

AIのビジネス活用で押さえておくべき著作権の最新論点を紹介

シティライツ法律事務所 弁護士の水野 祐氏は、生成AIに関する著作権について、生成AIには開発・学習段階と生成・利用段階の2つのフェーズがあり、情報解析のための利用(学習)はどこまで認められるかという点が論点になると解説しました。

まず、開発・学習段階については、日本の著作権法ではデジタル化・ネットワーク化の進展に対応して、柔軟な権利制限規定が整備されており、著作権者の利益を不当に害する場合を除いて、機械学習など情報解析を目的とするのであれば、著作権等のあるコンテンツを権利者の許諾なく一定の範囲で利用できることが認められています。

しかし、生成AIの普及につれて著作権保護に対する懸念は高まっており、2023年5月に全米脚本家組合がストライキを起こしたことで、生成AIによるコンテンツ作りを見合わせる企業が増えたといった海外の事例を挙げました。

そして生成・利用段階では、AI生成物に依拠性が認められるか、またAI生成物に著作権が発生するかという点が論点になるといいます。水野氏は過去に著作権訴訟となった「サルの自撮り」を例に挙げ、動物が偶然的に作成した物には著作権が発生しないのと同様に、完全に自律的・機械的に生成された生成物には著作権が発生しないと考えられると水野氏は述べます。

一方で、日本の著作権法上の考え方では、創作意図と創作的寄与を満たせば著作権が発生するとされるため、意図した具体的表現を生成するために具体的な指示をする、取捨選択する、修正する等の試行錯誤や工夫があれば、創作的寄与が認められる可能性はあるといいます。

しかし、その上でクリエイター・アーティストに対する適正な対価還元をどのように考えるべきなのかという点も重要な論点になると述べました。

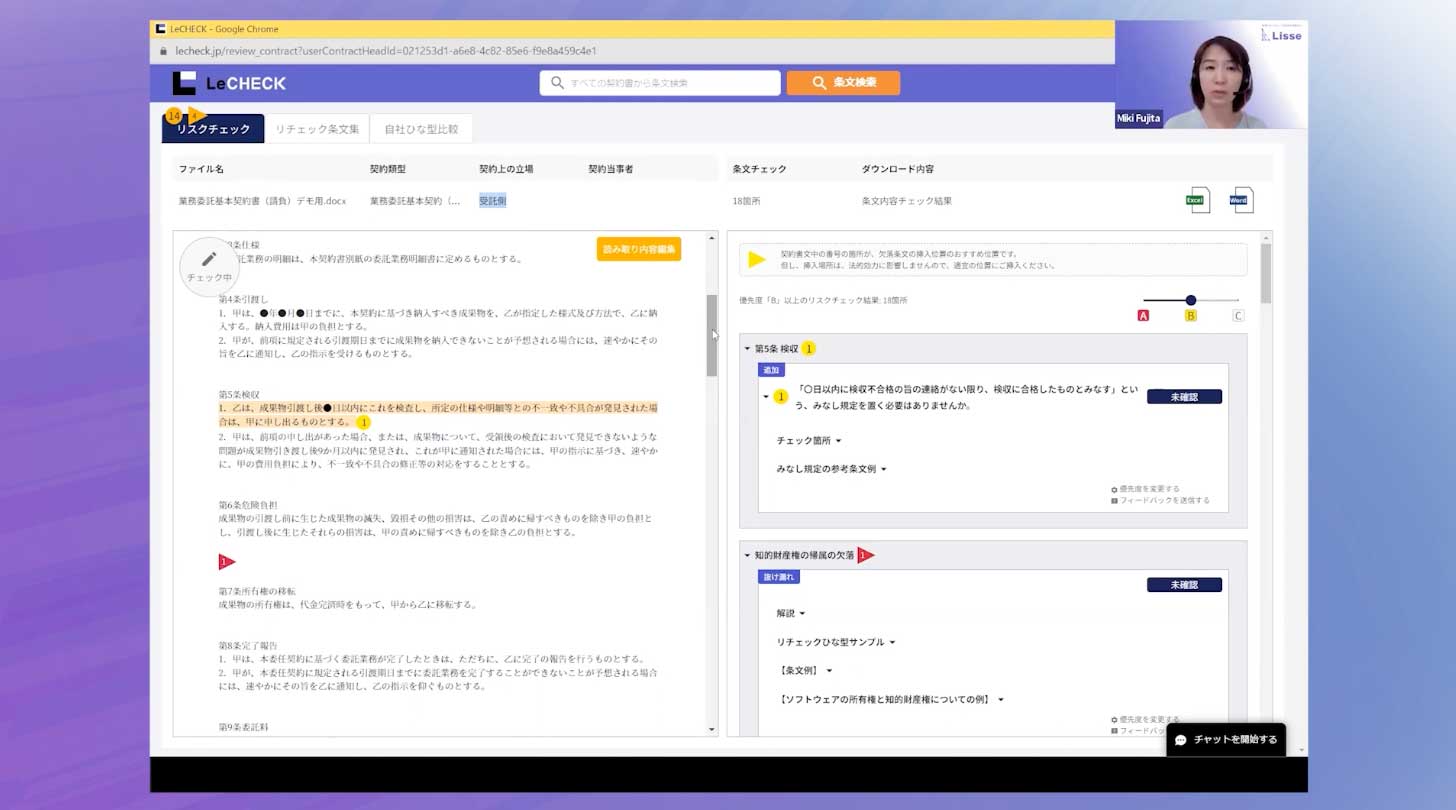

訴訟リスク軽減のために効果的な契約書AIレビュー支援ツール「LeCHECK」とは

株式会社リセ代表取締役社長の藤田 美樹氏は、同社提供の少人数法務を支援するクラウド型リーガルチェックサービス「LeCHECK(リチェック)」を紹介しました。藤田氏は、企業間の取引で発生する争いの要因の多くが、契約内容の不備にあった背景を紹介し、リーガルチェックの重要性を説きました。しかし、現実的には全ての書類を弁護士がチェックするにはコストがかかりすぎるため、AIレビュー支援ツールの有用性が増しているといいます。

「LeCHECK」は、弁護士が開発に携わったAIが条文ごとのリスク箇所を瞬時に判定し、変更条文例や解説を表示、契約書をデータベース化することで、社内ノウハウの共有や検索にかかる工数を大幅に削減します。また、専門弁護士が作成した類型ごとの契約書のひな型があるため、契約書の作成もスムーズであると解説しました。

食べログ・グロービス・法律相談の開発責任者がChatGPT活用の裏側を語る

株式会社グロービス グロービス・デジタル・プラットフォーム マネジング・ディレクターの井上 陽介氏、株式会社カカクコム 執行役員 食べログシステム本部長の京和 崇行氏、当社 執行役員 Professional Tech Lab 所長 兼 クラウドサイン事業本部 副本部長の市橋 立は、自社でのChatGPT活用事例を紹介しました。

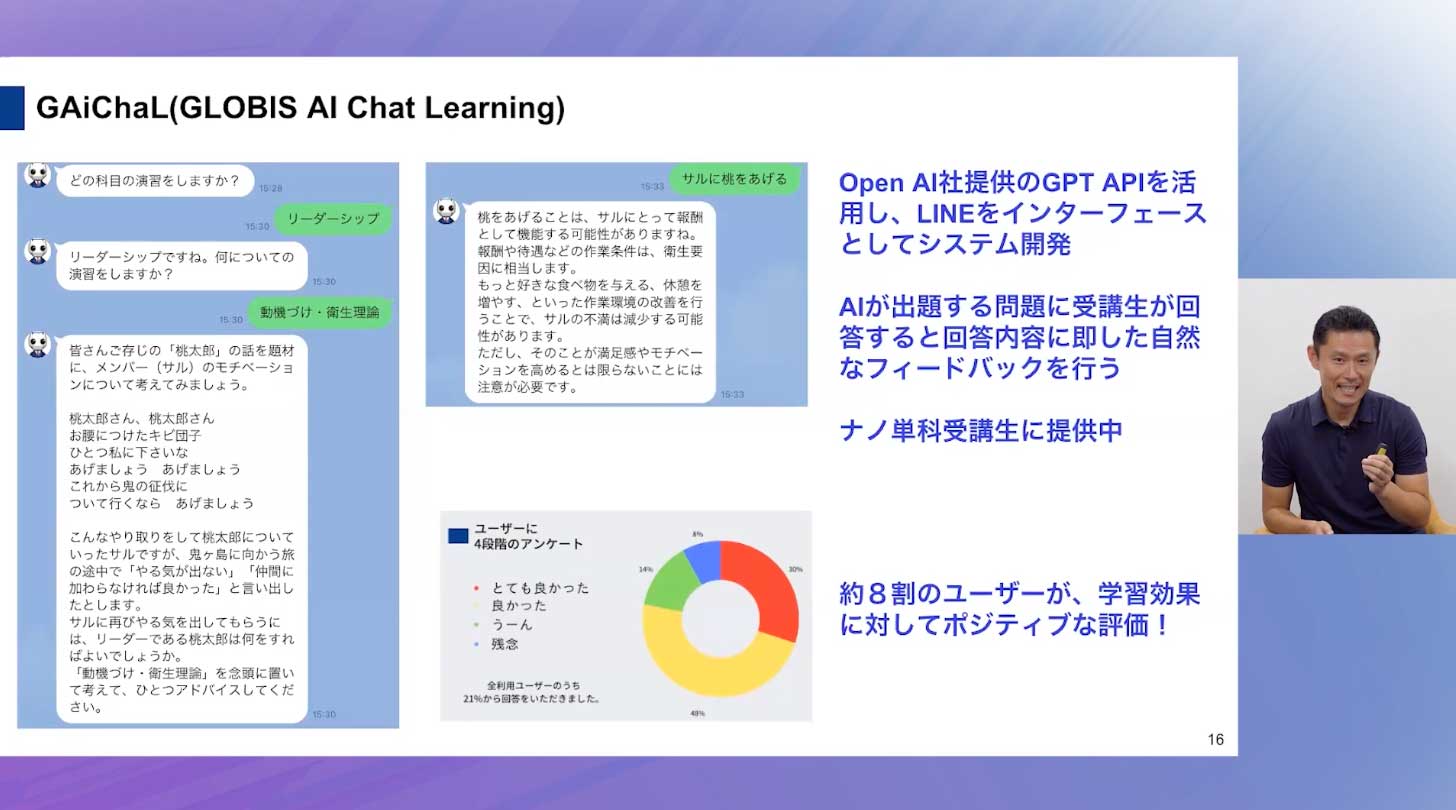

日・英のMBAプログラムを学べる「グロービス経営大学院」を展開し、企業内研修やベンチャーキャピタルなども手掛ける株式会社グロービス。井上氏は、OpenAIがAPIを公開してから5ヶ月という短期間で、ChatGPTを使った対話型の教育システム「GAiChaL」、ビジネス学習をAIがサポートする「AIフィードバック」、動画とAIで学べるMBA単位「ナノ単科」での「AIコーチング」機能、AI・テクノロジー関連のコンテンツを学べる動画を大幅拡充した「明日から使える!ChatGPT活用入門」などのサービスを生み出したと説明しました。

そのスピード感を持って生成AIをサービス展開できた要因として、井上氏は、マネジメントからの危機意識と強烈なメッセージ、専門家集団によるナレッジの集積、社員がそれぞれの立場で一斉にアクションが進む自律立分散型の動きの促進があったからだと解説しました。

続いて、株式会社カカクコムの京和氏は、同社提供の「食べログChatGPTプラグイン」を紹介しました。同サービスは、ChatGPT上でプラグインを有効化することで、ネットで予約できるお店を探すことができるもので、日本初のプラグイン提供事例として2023年5月6日に正式リリースされました。

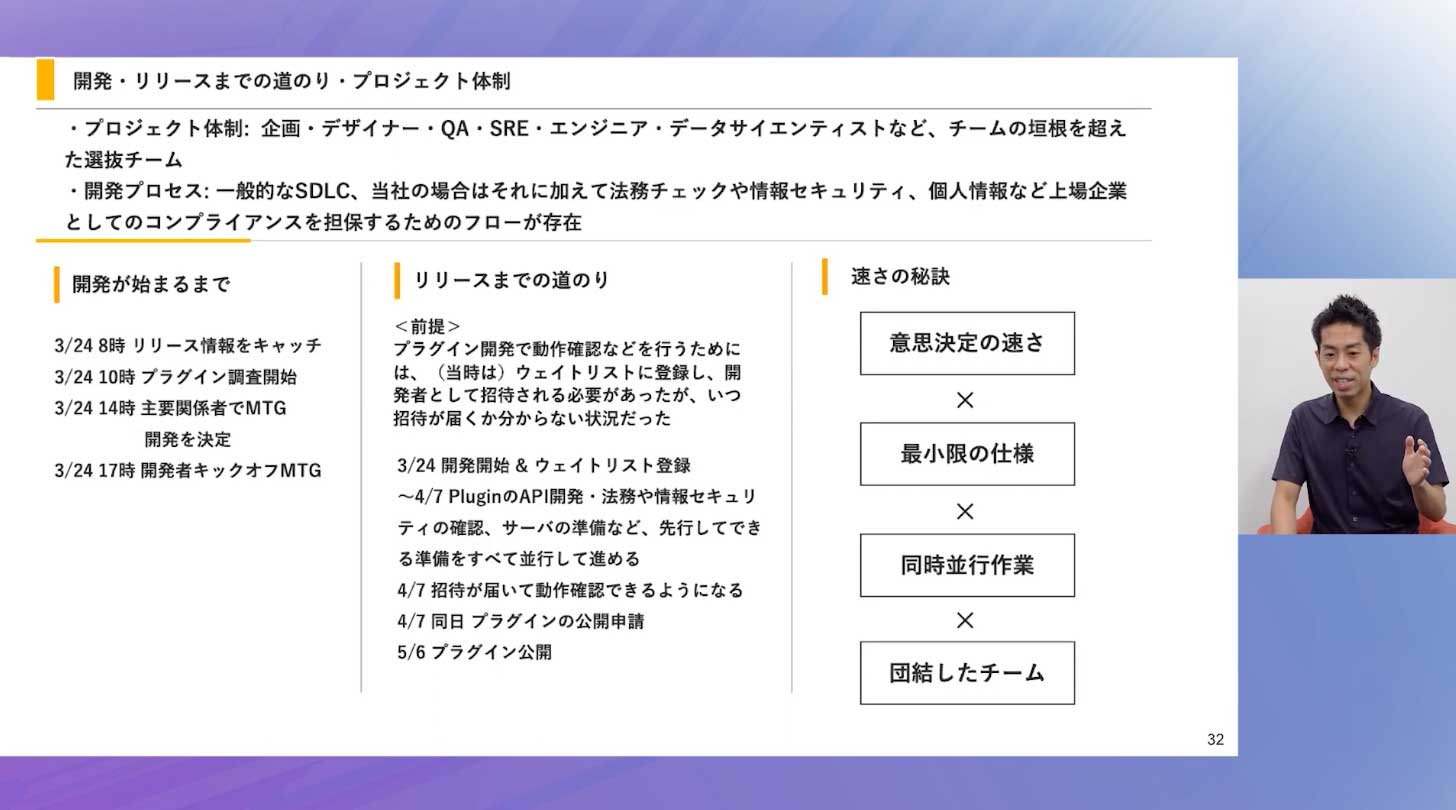

京和氏は、スピード感を持って取り組めた要因として、意思決定の速さ、最小限の仕様、同時並行作業、団結したチームという要素を挙げました。開発が、企画・デザイナー・QA・SRE・エンジニア・データサイエンティストなど、チームの垣根を超えた選抜者によってスピーディーに実施されたこと、一般的なSDLC(システム開発ライフサイクル)に加えて法務チェックや情報セキュリティ、個人情報など上場企業としてのコンプライアンスを担保するためのフローが同時に進行していたことを明かしました。

そして市橋は、弁護士ドットコムが提供するChatGPTを活用したサービスを紹介。同年5月12日に公開された「チャット法律相談(α)」は、お悩み相談に弁護士が答える「みんなの法律相談」に蓄積された約125万件の法律相談データベースを参考に、AIがチャットで回答するというサービスです。また、リーガルリサーチをサポートする「弁護士ドットコムLIBRARY AIアシスタント(α版)」は、AIが質問に対して参考となる書籍を紹介しつつ、補足解答を自動生成するサービスです。

ChatGPT提供後すぐにリリースできた要因として、2社同様に経営陣の生成AIへの温度感が高かったことが決め手だったと語りました。

企業に求められるAI活用におけるセキュリティ対策

株式会社サテライトオフィス 取締役 別所 貴英氏は、同社が提供するセキュリティ対策を兼ね備えた企業内のChatGPT導入サービスを紹介しました。別所氏はChatGPTについて、政府内でも利用が検討されていることを例に挙げ、ビジネスにおいて便利な武器として使わない手はないと強調。調査やリサーチといったデータ収集、アイデア出し、メール文書の執筆、報告書や議事録の要約など、これまで人力で行ってきた業務をAIで自動化することが可能となります。

しかし、便利な半面でリスクが伴うことについても言及。別所氏は、企業がChatGPTを導入する上で必要となるセキュリティ対策として、AIを機能制限することで学習させない部分を指定すること、社員に機密情報を入力させないようにすること、情報流出してしまった際のリスクヘッジとしてAIとのやりとりのバックアップをとっておくことが必要だと説明。同社が提供する12個のAIサービスは、上記全ての対策が実装された状態で提供されていると紹介しました。

日清食品グループの生成AI活用法 社内への浸透プロセスと業務の変化などを紹介

日清食品ホールディングス 執行役員CIO グループ情報責任者の成田 敏博氏は、ChatGPTリリース後、2023年4月からいち早く生成AIを導入し、業務の効率化に役立てている同社の取り組みについて、導入前に検討したリスク対策や、導入後に実施した全社を巻き込んだ利用加速の方法、今後検討している施策などを紹介しました。

成田氏によると、同社では約4,800人の従業員が独自の生成AI機能「NISSIN AI-chat powered by GPT-4」を日々利用しているといいます。

ChatGPTを利用する際のリスクは、入力した情報の漏洩、二次利用に際する不適切な流用の2つに集約されます。そこで同社では情報漏洩対策として、セキュリティを担保する日清食品専用環境を構築し、業務利用をその環境のみに限定。また、不適切な流用対策として、ガイドライン策定、説明会、社内報の回付、システム上での注意喚起など、回答内容を適切に扱うよう、ユーザに対する啓蒙を繰り返し実施しているといいます。

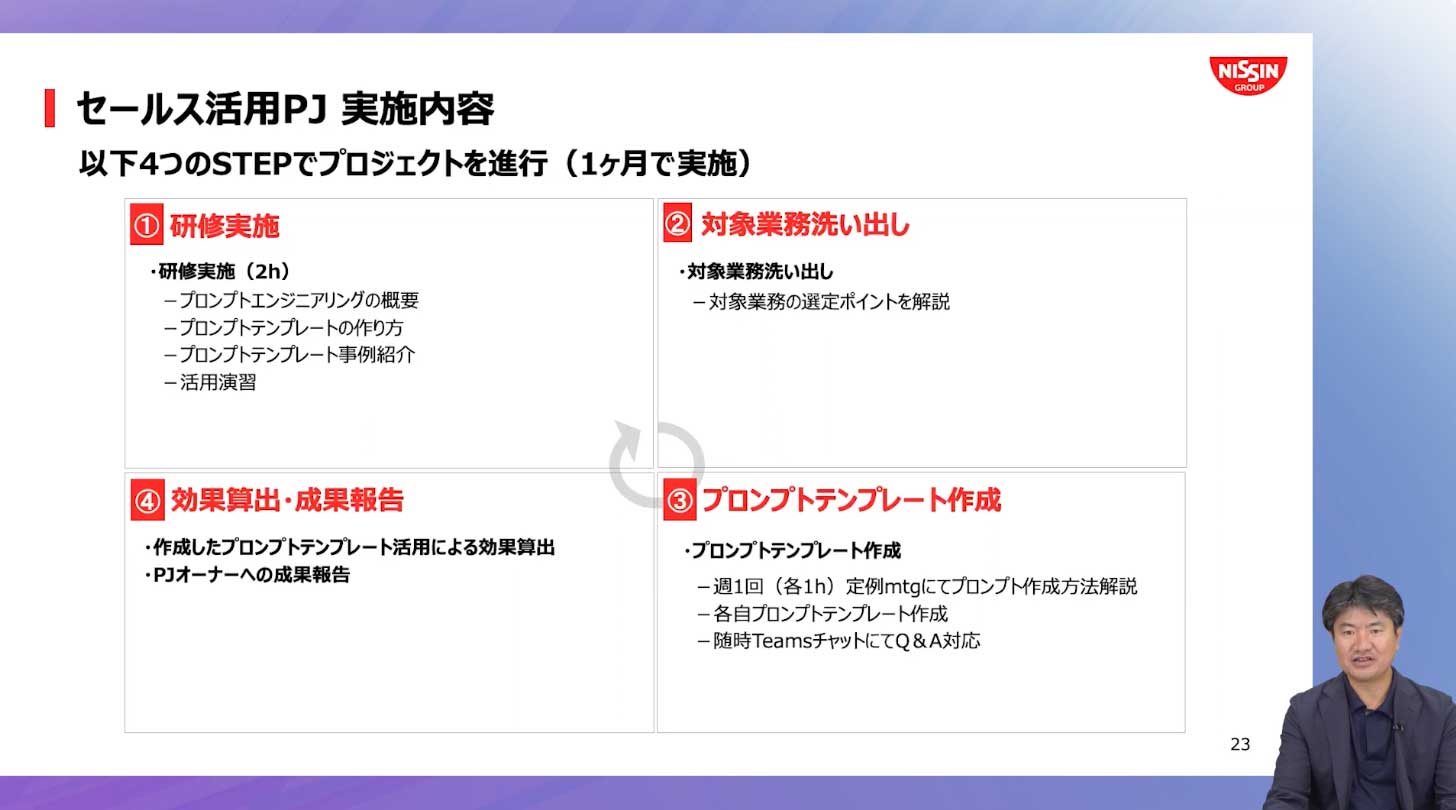

その上で、2023年5月から、「NISSIN AI-chat powered by GPT-4」のセールス業務活用検討をスタートするなど、早くから試行を繰り返しています。成田氏の所属する推進チームでは、研修実施、対象業務洗い出し、効果算出・成果報告、プロンプトテンプレート作成という、4つのSTEPでプロジェクトを進行し、主なセールス活動と生成AIの適用可能領域を分析しました。

現在では、顧客のために使う時間とその他の時間、それぞれで活用する20個のプロンプトテンプレートが完成しており、これによって誰が使っても高いクオリティーでChatGPTの回答を得ることが可能になったと説明しました。

AIアシスタントを手に入れた未来で必要なスキルとは?

当社取締役の田上 嘉一が聞き手として、株式会社THE GUILD 代表取締役、note CXOを務める深津 貴之氏からChatGPT活用術を伺いました。深津氏のおすすめは、ChatGPTを原稿を書いてもらうなどの「作業側」の役割として利用するのではなく、「指導役」として利用すること。例えば、上司の立場でプレゼンテーション前の企画書をチェックしてもらって想定問答を用意したり、小学生の立場で文章のわかりにくい箇所を指摘してもらって改善したりすることで、自身の成長につながる効果的な使い方ができると説明しました。

また、深津氏は現在、スライドのページめくりからカメラの切り替え、動きや感情表現もしてくれる話し手の動画生成まで、言語モデルで全て制御されたAI駆動のプレゼンテーションサービスを開発中だと明かしました。これが完成すれば、原稿執筆や想定問答だけでなく、3D映像で生成された自分自身が、どんな表情やトーンで話すべきかまで細かい調整ができるため、プレゼン準備の煩わしさや練習の時間から解放される未来が訪れるのではと語ります。

さらに、特定人物のこれまでの講演をAIにラーニングさせることで、本人が話しそうなことを計算した動画も生成可能になることから、亡くなった偉人や天才たちの思考や表現をAIで再現できるようになるともいいます。結果的に、その時代を生きている人が、過去の偉人や天才と競い合うことになるのではないかと予想しました。

これを受けて、田上が「今後、弁護士や医者など専門性の知識を持つ人たちの立ち位置や仕事の内容も変わっていくのか?」と問うと、深津氏は「仕事内容は変わっていくと思うものの、予想外の事態が発生した時など、非常事態に責任を取る役割をAIに転嫁することはできないため、専門家が消滅することはないだろう」と答えました。

また、今後は従来の仕事がAIに取って代わられ、仕事を失う人が増えるとも予想されています。しかし、深津氏はAIに取って代わられる仕事がある一方で、新しく人間に求められる仕事が発生するだろうという見解を示し、身につけるべきは、新しい仕事に速やかに順応できるスキルだと解説しました。

ChatGPTの急速な進化はビジネス界の風景を一変させています。この変化の波に乗り遅れることなく、時流を捉えた企業と、どのように対応すべきかわからず手探りの状態となっている企業。その差は大きく、なお広がり続けています。

ChatGPTをはじめとした生成AIの技術は、ビジネスのあり方を根本から変える可能性を秘めています。そのため、企業はこの変化をただ受け入れることに加えて、積極的に活用することで、未来の成功を手にすることができるのではないでしょうか。