発信者情報開示請求を受けたら? 改正プロバイダ責任制限法を踏まえたプロバイダ側の対応ポイント

IT・情報セキュリティ

目次

昨今、誹謗中傷や著作権侵害など、インターネット上の違法情報の流通による被害が増加、深刻化し、社会的な注目を集める機会が多くなっています。そのような中、2021年にプロバイダ責任制限法 1 が改正されるなど、インターネット上の違法情報の流通に関してプロバイダに求められる対応にも変化が生じてきました。

違法情報は、インターネット上での流通により他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と、インターネット上に流通させることが法令に違反する情報(法令違反情報)とに大別できます。権利侵害情報の発信者を特定するための法的手続である発信者情報開示請求の裁判件数は増加傾向にあり、プロバイダにおける対応は重要性を増しています。他方で、改正法の実務運用はまだ必ずしも確立されていない部分があることから、個別の案件への対応にあたっては、弁護士や裁判所を含む関係者と適時にコミュニケーションをとりながら進めることが適切な対応に資するものと考えられます。

本稿では、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法を踏まえ、コンテンツプロバイダ(主に、SNS、電子掲示板、ブログサービスなどのインターネット上のコンテンツ(情報)を提供するサービス事業者)とアクセスプロバイダ(インターネット接続サービスを提供する事業者)のそれぞれについて、発信者情報開示請求への対応のポイントを解説します。

発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求とは、権利侵害情報が匿名で発信された場合に、被害者がプロバイダに対して、発信者の特定に資する情報(発信者情報)の開示を請求することを可能にするものとして、プロバイダ責任制限法で定められているものをいいます。

プロバイダ責任制限法は2021年4月に改正され(以下「2021年改正」といいます)、2022年10月に施行されました。2021年改正では、迅速かつ円滑な被害者救済の実現を図るため、発信者情報開示請求について、主に以下の2つの事項の改正が行われました。

ⅱ 円滑かつ迅速な発信者情報の開示を実現する新たな裁判手続(発信者情報開示命令事件)の創設

なお、発信者情報開示請求が認められるには、以下の要件をすべて満たすことが必要になります。

- 「特定電気通信」による情報の流通

- 権利侵害の明白性

- 開示を受けるべき正当な理由

- 請求先が「開示関係役務提供者」に該当すること

- 請求客体となる情報が「発信者情報」に該当すること

- 請求先が当該発信者情報を「保有」していること

実務上は、上記のうち「権利侵害の明白性」の要件を満たすか否かが大きなポイントであり、これは2021年改正の施行後も変わりません。

コンテンツプロバイダにおける対応のポイント

特定発信者情報の開示請求への対応(改正事項 ⅰ )

2021年改正では、SNSのようなログイン型のサービスに関して、投稿時の通信だけではなく、ログイン時等の通信を構成する情報を発信者情報開示請求の対象とするため、法令上、以下の4種類の通信のうち一定の範囲のものを「侵害関連通信」と定義したうえで(法5条3項、施行規則5条)、侵害関連通信を構成する情報、すなわち専ら侵害関連通信に係る情報を「特定発信者情報」として、特定発信者情報に関する開示請求権を新たに規定しました。

- アカウント作成時の通信

- アカウントへのログイン時の通信

- アカウントからのログアウト時の通信

- アカウント削除時の通信

これにより、上記4種類の通信を構成するIPアドレスやタイムスタンプなどの情報が開示請求の対象となり、コンテンツプロバイダは、これらの情報を保存している場合、開示請求に応じて情報開示の対応をとることが必要になりました。また、特定発信者情報の開示請求には、前述した発信者情報開示請求の要件に加えて、特定発信者情報以外の発信者情報を保有していない等、特定発信者情報の開示を認めることが発信者を特定するために必要と認められる場合に該当すること(法5条1項3号)が要件となるため、当該要件を満たすか否かの確認が必要となります。

この特定発信者情報の開示請求への対応に関して、実務上大きな論点となるのが、「侵害関連通信」の要件である「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」(法5条3項、施行規則5条柱書)に該当する通信の範囲です。

「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当するのは、原則として、上記4種類の通信ごとにそれぞれ1つとなり、該当する通信の判断には、特定電気通信役務提供者における通信記録の保存状況や、侵害情報の送信との時間的な近接性等を考慮するとされています 2。具体的には、コンテンツプロバイダが通信記録を保有する通信のうち、侵害情報の送信と最も時間的に近接するものが該当することになると考えられることから、実務上はこれを踏まえて対応を行うことになると考えられます。

すなわち、基本的には、上記4種類の通信それぞれについて、開示請求への対応時に通信記録を保有する通信のうち、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信を構成する情報(IPアドレスやタイムスタンプ等)を特定発信者情報として扱うことになると考えられます。なお、「相当の関連性を有する」という文言上、この要件を満たすものは必ずしもこのような通信に限られるものではないと考えられるため 3、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信以外の通信が侵害関連通信に該当するか否かについて、個別のケースに応じて別途検討が必要になる場合もあり得ると考えられます。

発信者情報開示命令事件への対応(改正事項 ⅱ )

発信者情報開示命令事件の創設により、コンテンツプロバイダの実務対応に最も影響を与えるのが、提供命令(法15条1項)への対応です。

提供命令を受けたプロバイダは、通常、以下の対応を行うことが必要となります。

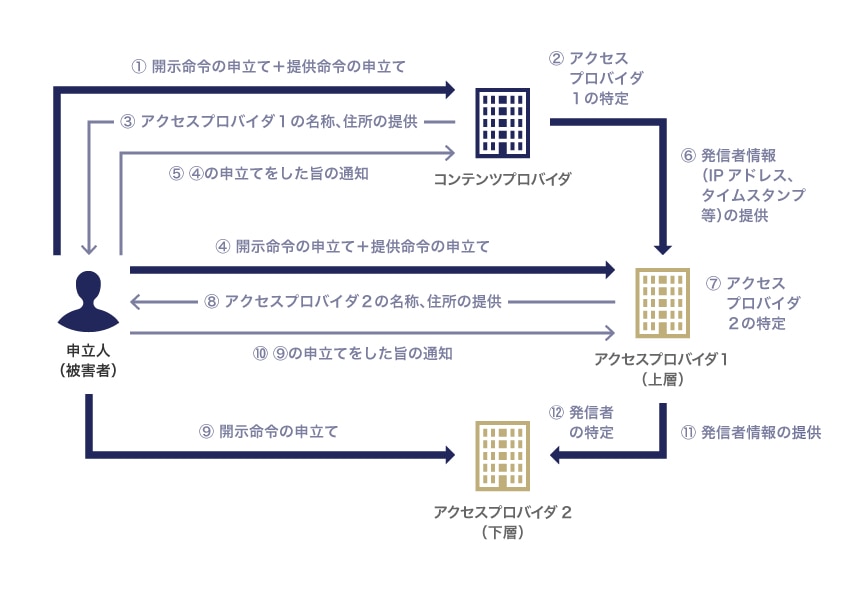

a 自らの保有するIPアドレス等の発信者情報を用いて、通信を媒介したアクセスプロバイダの特定作業を行い、特定できた場合には当該アクセスプロバイダの名称、住所を申立人に提供し、特定できなかった場合(または特定に必要な発信者情報を保有していなかった場合)には、その旨を申立人に通知すること

b 上記 a で特定したアクセスプロバイダに対して開示命令の申立てを行った旨の通知を申立人から受けた場合に、発信者情報(主にIPアドレスやタイムスタンプなど)を当該アクセスプロバイダに対して提供すること

a アクセスプロバイダの特定や、b アクセスプロバイダへの発信者情報の提供は、2021年改正の施行前においては請求者が行っていたことから、従来の手続とは大きく異なる対応が必要となります。

上記 a のアクセスプロバイダの特定作業の方法については、施行規則7条に規定する情報を用いることを除いて、法令上、特段の定めはなく、一般的に用いられる技術的な方法を用いることになるとされています。実務対応としては、whois(フーイズ)と呼ばれる、IPアドレスなどのインターネット資源の登録情報を提供するサービス 4 を利用して調査を行うことになると考えられます 5。もっとも、whoisに登録されている情報は、情報の更新がされていない場合があるなど、必ずしも正確ではない場合があるため、whois検索によって得た情報をもとに、会社ホームページや登記情報などを確認することで正確性を確保することが望ましいと考えられます。

アクセスプロバイダにおける対応のポイント

特定発信者情報の開示請求への対応(改正事項 ⅰ )

2021年改正前は、ログイン時等の通信を媒介したアクセスプロバイダに対する開示請求が認められるか否かは明らかではありませんでした。2021年改正により、侵害関連通信を媒介したプロバイダ(法5条2項において「関連電気通信役務提供者」と定義されています)に対する発信者情報開示請求の規定が新設されたことから、侵害情報の送信を媒介したか否かにかかわらず、ログイン時の通信等の侵害関連通信を媒介していれば開示請求の相手方となることとなりました。

アクセスプロバイダが媒介した通信が侵害関連通信に該当するか否かという点に関して、コンテンツプロバイダの場合と同様、「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」という要件が実務上の論点になり得ます。侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信以外の通信を媒介したことを理由に開示請求を受けたケースにおいては、特に争点化し得るポイントとなります。

発信者情報開示命令事件への対応(改正事項 ⅱ )

発信者情報開示命令事件に関する対応においては、アクセスプロバイダにとっても、提供命令(法15条1項)への対応がポイントになります。アクセスプロバイダが提供命令に関する対応を行う場面は、大別すると以下の2つがあります。

(1)提供命令を受けたプロバイダから提供命令に基づき発信者情報の提供を受ける場合

(2)提供命令の名宛人として、申立人への氏名等情報の提供や、他のプロバイダへの発信者情報の提供を行う場合

(1)提供命令を受けたプロバイダから提供命令に基づき発信者情報の提供を受ける場合

発信者情報開示命令事件において提供命令が活用された場合、提供命令により他のプロバイダから提供された情報に基づき発信者の特定作業を行う必要があります。

発信者情報開示命令事件において提供命令が活用された場合には、提供命令によって初めて発信者の特定に必要となる情報を得ることができるため、それまで発信者に対する意見照会を行うことができません。また、提供命令によって発信者の特定に必要となる情報を得た時点で既に裁判手続が開始しており、裁判所も訴訟の場合と比べて早めの日程で期日を設定することも多いため、提供命令に基づき発信者情報の提供を受けた場合には、速やかに発信者の特定作業を行って、発信者に対する意見照会を実施することが必要になります。

(2)提供命令の名宛人として、申立人への氏名等情報の提供や、他のプロバイダへの発信者情報の提供を行う場合

(2)の場面は、たとえば、MNO(Mobile Network Operator:移動体通信事業者)がMVNO(Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者)に対して卸役務を提供している場合など、多層的にアクセスプロバイダが存在するケースにおいて、上層のアクセスプロバイダ(MNOなど)が提供命令を受けるケースなどが考えられます。

このような場合、提供命令を受けたアクセスプロバイダは、申立人に対して下層のアクセスプロバイダの氏名等情報を提供するとともに、下層のアクセスプロバイダに対して発信者情報を提供することが必要になります。

多層的にアクセスプロバイダが存在するケースの発信者特定の流れ

また、提供命令による情報提供の対象となるのは、「他の開示関係役務提供者」が特定可能であり、当該他の開示関係役務提供者が「発信者」と認められない場合となります(法15条1項1号)。したがって、アクセスプロバイダが提供命令を受けた場合、コンテンツプロバイダから提供を受けた発信者情報によって特定される自らのインターネット接続サービスの契約者が「開示関係役務提供者」に該当するか、「開示関係役務提供者」に該当するとして、「発信者」に該当しないか、について判断することが必要になります。

前述のMNO→MVNOのパターンであれば、開示関係役務提供者に該当し、かつ発信者でないことは明らかであると考えられるものの、特定電気通信役務提供者の範囲は広範かつ外縁が必ずしも明確になっていない部分もあります。たとえば、プロバイダ以外にも、通常の企業や大学などもこれに該当し得ることから、個別の事案によって、開示関係役務提供者該当性についての法的な判断を慎重に行わなければならないケースもあると考えられます。

さらに、契約先の企業が発信者と認められるかどうかについては、個別の事案に応じて結論が異なり得ます。たとえば、契約先が企業である場合、当該企業の従業員が業務上投稿の送信を行ったにすぎない場合には当該企業が発信者となる一方で、企業の通信設備を利用して個人的な投稿を行った場合などには、当該従業員が発信者になると考えられるなどです。そのため、契約の類型や内容などに加え、問題となる投稿の内容等も考慮して個別に検討することが必要になります。

-

正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号)。以下単に「法」ともいいます。 ↩︎

-

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課『プロバイダ責任制限法〔第3版〕』(第一法規、2022)330頁 ↩︎

-

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課『プロバイダ責任制限法〔第3版〕』(第一法規、2022)では、「侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信から発信者を特定することが困難であることが明らかであり、侵害関連通信の範囲を当該通信のみに限定することは、特定発信者情報の開示請求権を創設した趣旨に照らして適切ではないと考えられる場合」には、「例外的に、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信以外の通信も「侵害情報と相当の関連性を有数するもの」に該当する通信になり得る」としています。 ↩︎

-

無償で利用できるものとして、たとえば「ICANN LOOKUP」「JPNIC WHOIS Gateway」などが挙げられます。 ↩︎

片岡総合法律事務所