会社分割の対象となる事業の意義

コーポレート・M&A当社は、特定の資産および債務を別会社に承継することを予定していますが、従業員も含め事業活動そのものを承継するつもりはありません。このようなケースで、会社分割の手法を用いることはできるでしょうか。

会社法上は、会社分割の対象は「事業」そのものに限られず、「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」とされていますので、ご質問のように特定の資産および債務を承継する場合でも、会社分割の手法を用いることは可能です。

解説

「事業」の意義

会社分割とは、株式会社または合同会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる会社法上の組織再編行為をいいます(会社法2条29号、30号)。

そして、ここでいう「事業」とは、会社法施行前の旧商法下における「営業」と同一の概念であると解されています。具体的に「営業」とは、「営業用財産である物及び権利だけでなく、これに得意先関係、仕入先関係、販売の機会、営業上の秘訣、経営の組織等の経済的価値のある事実関係を加え、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産」をいいます(最高裁昭和40年9月22日判決・民集19巻6号1600頁、最高裁昭和41年2月23日判決・民集20巻2号302頁)。

「事業」の承継の要否

会社法施行前の旧商法において、会社分割の対象は「営業ノ全部又ハ一部」と規定されており、会社分割としての効力が認められるためには、特定の権利義務の承継では足りず、「営業」自体の承継が必要とされていました。これは、会社分割においては、分割会社の債務につき新設会社または承継会社が免責的に債務引受をし、または雇用契約を承継するに際して、債権者および労働者の個別の承諾は不要ですが、「営業」の承継という形で債権者および労働者の保護が実質的に図られるためとの理由でした。

一方で、会社法においては、会社分割による承継の対象が、分割会社の「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」(会社法2条29号、30号)と改正されました。これは、事前・事後の開示制度、債権者の異議手続等により債権者等の保護は図られるため「営業」の承継により債権者保護を図る必要性は低いこと、特定の権利義務が「営業」に該当するか否かの判断は容易ではなく、事後に「営業」に該当しないとして会社分割が無効になるとすれば法的安定性を欠くこと等の理由によるものです。

以上のとおり、会社法下においては、特定の資産および債務のみを承継対象とする会社分割も可能であると考えられます。

会社分割により承継される権利義務の「事業」による特定

もっとも、会社法下においても、実務上は、特定の資産および債務のみを承継対象とする例は少なく、多くの場合、「事業」ならびにこれに関する権利義務を承継対象とするケースが多いです。

また、このように会社分割による事業の承継を前提として、承継対象となる権利義務の範囲を「事業」により特定するケースが多く見られます。

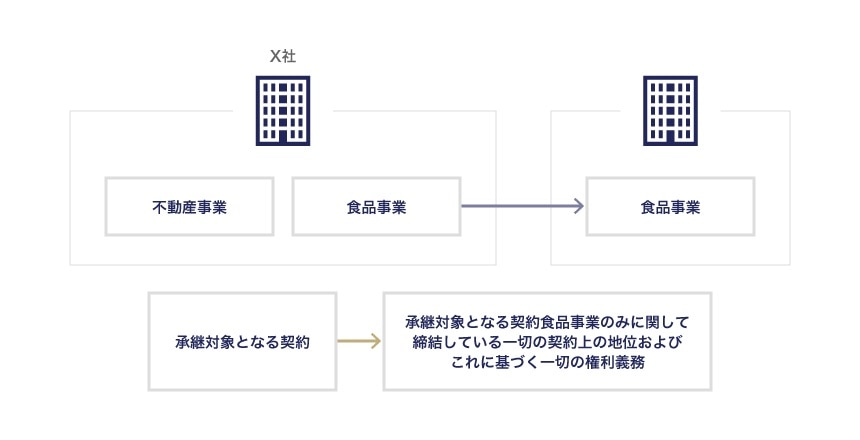

たとえば、不動産事業と食品事業を営む会社(X社)が、食品事業を新たに別会社として切り出すというグループ再編の目的で会社分割を実施するケースを想定します。このようなケースでは、X社の新設分割計画書中、「承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務」に関する事項(会社法763条1項5号)に、承継対象が記載されることになります。もっとも、特にグループ再編のケースのように、分割会社と新設会社との間で、承継対象となる権利義務の範囲につき事後的に争いが生じるおそれが低いような場合には、承継対象をそれほど詳細に特定しないことも少なくありません。

具体的に、X社のケースの場合、承継対象となる契約については、「食品事業のみに関して締結している一切の契約上の地位およびこれに基づく一切の権利義務」という形で特定されることが多く、このような特定の方法も有効と解されています。

このように特定する場合、具体的にどのような契約が会社分割による承継対象となるかは、当該「事業」の内容により具体的に判断せざるを得ず、「事業」により承継対象の範囲が画定されることになります。たとえば、上記のX社の場合には、保有不動産の賃貸に関する契約は不動産事業に関連するものなので承継対象に含まれず、販売用食品の原材料の仕入に関する契約は食品事業に関連するものなので承継対象に含まれるというように、承継対象が画定されることになります。

三宅坂総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産

- 資源・エネルギー

- ベンチャー