株主間契約はどのようなものか

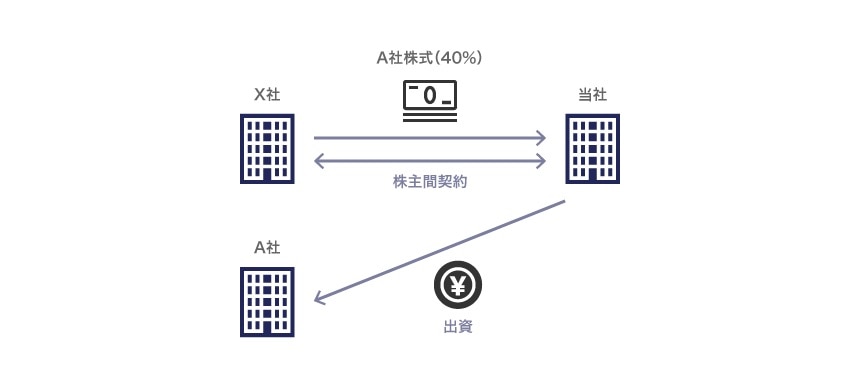

コーポレート・M&Aこの度、当社は、X社より、その100%子会社であるA社に対する出資(具体的にはX社保有のA社株式を譲り受ける)についての提案を受けました。当社が出資した場合の出資割合(議決権の割合)は、当社が40%、X社が60%となることが予定されています。当社の立場上、X社との間で株主間契約を結んだ方がよいという指摘を社内で受けましたが、株主間契約とはどのようなものでしょうか。

株主間契約は、ある会社に対する複数の株主が、会社の運営等について合意を行うものです。

A社に対する議決権割合が過半数の状態にあるX社は、会社法上、役員の選任等を通じて自らの意向に従ったA社の運営を行うことが可能です。議決権割合が過半数に満たない貴社としては、A社の運営について貴社の意向も反映されるよう、X社と株主間契約を締結するのが望ましいといえます。

解説

【設例のイメージ】

株主間契約とは

株主間契約の内容と意義

株主間契約は、ある会社に対する複数の株主が、会社の運営のあり方等について合意を行うものです。

株主が複数存在する場合、会社運営について都度株主が協議していたのでは時間もかかり、会社も機動的な判断ができなくなることから、重要事項についてはあらかじめ合意を行っておくことにメリットがあります。

また、少数派株主(議決権割合が50%未満である株主)は、会社法上、原則として単独では株主総会の決議を成立させることはできません。そのため、自らが希望する候補者も取締役として選任できず、会社運営において自らの意向を十分に反映できない場合が生じます。

しかし、多数派株主(議決権割合が50%以上である株主)と合意することによって、一部の事項については自らの意向に沿った内容を実現できるようになります。このように、少数派株主にとって、株主間契約を締結することは重要な意味があるといえます。

株主間契約はどのような場面で締結されるか

株主間契約が締結される場面には様々なものがあり得ますが、一般的には、

- 複数の会社が新たに合弁会社を設立して、その株主間で合弁会社の運営等について必要な取り決めを行う場合

- 設例のように既存の会社に対して他者が事後的に資本参加することに伴い、既存株主との間で会社の運営等について必要な取り決めを行う場合

- 会社の経営陣がインセンティブを目的として、少数割合の株式を保有している場合に、特に株式の取扱い(多数派株主による買取等)に関して多数派株主と必要な取り決めを行う場合

などが考えられます。

どのような場面で締結されるかによって、株主間契約で規定される内容も異なるため、各事案における事情を十分に踏まえたうえで検討することが必要になります。

株主間契約で定められる条項にはどのようなものがあるか

一般に株主間契約において定められる条項には概要以下のものがあります。詳細については、以下のQ&Aをご参照下さい。

| 条項の種類 | 条項の概要 | 詳細(リンク先) |

|---|---|---|

(1)出資比率に関する条項 |

会社に対する各株主の出資比率を定める条項や、会社が新株等を発行する場合に各株主が新株等を引き受けることができる旨の条項です。 | 「株主間契約にはどのような事項を定めるか(その1)」 |

(2)機関設計に関する条項 |

会社における取締役会・監査役等の有無等に関する条項です。 | |

(3)役員の選任・解任に関する条項 |

各株主が、会社の取締役や監査役をそれぞれ何名ずつ指名・解任できるかを定める条項です。 | |

(4)重要事項の承認(拒否権)に関する条項 |

会社の運営に関する一定の重要事項については、株主の事前承認を必要とする旨の条項です。 | |

(5)資金調達に関する条項 |

会社の運営上資金調達が必要になった場合に、株主がこれに協力する旨の条項です。 | |

(6)剰余金の配当に関する条項 |

剰余金の配当方法・水準等に関する条項です。 | |

(7)株主が保有する株式の譲渡に関する条項 |

以下の条項があります。

|

「株主間契約にはどのような事項を定めるか(その2)」 |

(8)契約の解除・終了に関する条項 |

一定の事由が生じた場合に各株主が株主間契約を解除できる、又は株主間契約が当然に終了する旨を定める条項です。 | |

(9)デッドロックに関する条項 |

各株主の意見対立により会社がその意思決定を行うことができなくなった場合に、これを解消するための方法を定める条項です。 | |

(10)その他 |

各株主の競業避止義務もしくは秘密保持義務、ならびに会社解散・清算等に関する条項があります。 |

種類株式との異同

この株主間契約において定める事項の中には、会社法上の種類株式によって同等の結果を達成できるものがあります。

たとえば、前記2(3)の「役員の選任・解任に関する条項」については、取締役・監査役の選任に関する種類株式(会社法108条1項9号)を利用することも可能です。

また、前記2(4)の「重要事項の承認(拒否権)に関する条項」については、拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)を利用することも可能です。

株主間契約の場合、多数派株主がこれらの条項に違反したとき、少数派株主は、株主間契約に定める役員選任・解任の効果を強制的に実現できず、また、自身の承諾なく実行された重要事項の効力を否定することはできないと考えられています。これに対し、上記種類株式の場合には、会社法上の効力としてこれを強制的に実現し、または効力を否定することができます。ただ、種類株式の場合は、株主間契約と異なり、その内容が商業登記上記載されることになります。このように、株主間契約・種類株式では効果等において違いがあります。

よって、株主間契約を締結するのか、種類株式を発行するのかについては、株主間契約・種類株式による差異も十分確認したうえで判断する必要があると考えます。

三宅坂総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産

- 資源・エネルギー

- ベンチャー