独占禁止法で禁止されている「不当な取引制限」とは~カルテル・入札談合を中心に~

競争法・独占禁止法 更新独占禁止法で禁止されている「不当な取引制限」とは、どのようなものですか。

不当な取引制限は、複数の事業者が共同して競争回避的な行為を行い、それにより競争を実質的に制限することを禁止するものであり、いわゆるカルテルや入札談合と呼ばれる行為がその典型例です。この規定に違反した場合には公正取引委員会による行政処分(排除措置命令、課徴金納付命令)の対象になり得、場合によっては刑事罰が科されるなど、不当な取引制限行為は厳しく規制されています。不当な取引制限の外延はかなり広いために、競合他社との接触には細心の注意が必要です。

解説

目次

目次

不当な取引制限とは

独占禁止法は、以下の要件に該当する行為を「不当な取引制限」(独占禁止法2条6項)として禁止しています(独占禁止法3条後段)。不当な取引制限が禁止されるのは、複数の事業者が共同して何らかの事業活動を行い、競争を回避することによって競争の機能が実質的に制限されてしまうためであり、いわゆるカルテルや入札談合が典型的な例です。

- 事業者が

- 他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより

- 公共の利益に反して

- 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

②の要件は、行為要件と呼ばれることがあり、③④の要件は、競争への効果を問題とするため、効果要件と呼ばれることがあります。

なお、行為主体(要件①)に関しては、事業者団体によるものも禁止されています(独占禁止法8条1号)。

不当な取引制限となる具体的行為とは

「意思の連絡」と「相互拘束」

不当な取引制限の要件のうち、②「他の事業者と共同して対価を決定し、・・・相互にその事業活動を拘束し、または遂行する」との要件をどう読むかについては議論のあるところですが、実務上は、「共同して」から導かれる「意思の連絡」と「相互拘束」の存在が必要であると理解されています。

(1)「意思の連絡」

「意思の連絡」は、単に「合意」と表現されることも多いですが、注意すべきは、「合意」という語感からイメージされるほど明確で内容が特定したものである必要がないという点です。「意思の連絡(合意)」は黙示的なものも含みますし、その外延は後述するとおり非常に広いものです。

(2)「相互拘束」

「相互拘束」については、拘束の相手方は競合他社に限るのかという問題があります。競合他社に限るとした古い東京高裁の判例がありますが、少なくとも、同じグループ会社の中で製造会社と販売会社が一緒に卸売価格のカルテルに参加している場合などは、異なる取引段階にある事業者(この例では製造会社)も含めて「相互拘束」が認められています。また、拘束の内容は、「10%値上げする」といった同一の内容である必要もなく、各自の事業活動を拘束し、共通の目的の達成に向けられたものであれば足りると考えられています。

「意思の連絡(合意)」の内容とその外延

価格カルテルを念頭においた場合、「意思の連絡(合意)」とは、「複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があること」です(東芝ケミカル事件・東京高裁平成7年9月25日判決・判タ906号136頁)。

「意思の連絡(合意)」があるというためには、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するだけでは足りませんが、「事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足り」ます。

また、「意思の連絡(合意)」の内容についても、必ずしも「〇商品について〇月〇日から〇%値上げする」といった具体的な内容でなくても構わないとされており、事案によっては、単に「値上げする」との意向を相互に確認しただけでも「意思の連絡(合意)」があったと評価されることが十分あり得ます。

さらに、「意思の連絡(合意)」は、当事者が一同に会して形成される必要もありません。たとえば、中心となる1社が競合他社のそれぞれにカルテルを働きかけたような事例においても、その1社を介して3社間で合意が形成されたことになり得ます。

このように、「意思の連絡(合意)」の外延は非常に広いものです。ところが、実際の事件において、カルテルに参加していた当の本人からは、腹の探り合いをしていただけである、合意はしていないという趣旨の発言がよくされます。コンプライアンスという考え方が普及しつつある昨今、カルテルの合意を行う明確な認識があるケースは稀であり、むしろ腹の探り合いという程度の認識が結果として合意と評価され、現に事件化している事実を十分に認識しておく必要があります。

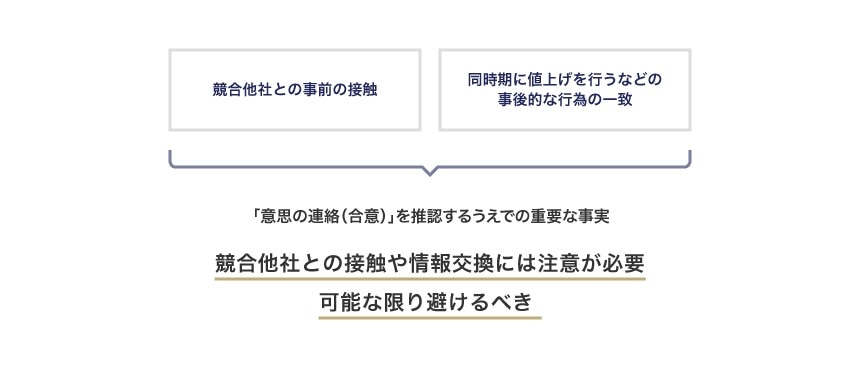

競合他社との接触や情報交換は許されるのか

競合他社との事前の接触や同時期に値上げを行うなどの事後的な行為の一致等は、「意思の連絡(合意)」を推認するうえで重要な事実と考えられていますので(前掲・東芝ケミカル事件参照)、競合他社との接触や情報交換には注意が必要であり、可能な限り避けるべきです。

事前の接触は、その形態を問いません。電話やメールも該当し得ます。また、営業担当者には、業界団体での会合に出席したり、取引先のイベント等で競合他社と顔合わせをする機会があり、それ自体は違法ではありませんが、そうした機会またはその前後において、たとえば、値上げの検討状況等に関する情報を交換したりすると、そうした事前の接触を通じて「意思の連絡」が形成されたと判断される危険があるのです。

もちろん、競合他社の情報を収集し、分析すること自体は、競合他社と競争していくうえで必要な活動でしょう。しかし、その情報を競合他社から入手する場合、それは一歩間違えば「不当な取引制限」として独占禁止法に違反することになることを自覚する必要があります。

また、競合会社間でのOEM取引や売買取引において、その取引上必要なやり取りを行うことは通常独占禁止法上問題ありません。しかし、その範囲を超え、営業担当者としては、ついつい、競合する納入先の話をしたり、さらには納入価格についてお互いに探りを入れたりすることが考えられますが、これは、まさに独占禁止法上問題となり得る情報交換です。こうした情報交換も問題となり得ることを自覚する必要があります。

「競争の実質的制限」とは

④「競争の実質的制限」とは、「競争自体が減少して、特定の事業者または事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる形態が現われているか、または少くとも現われようとする程度に至っている状態」(東宝スバル事件・東京高裁昭和26年9月19日判決・高民集4巻14号497頁)をいいます。

「競争の実質的制限」の判断においては、反競争的効果とともに競争促進効果も加味され、さらには正当化事由の存在も考慮されますが、価格カルテルや入札談合などのいわゆるハードコア・カルテルと呼ばれる共同行為の場合、競争促進効果や正当化事由は通常考えられません。また、過半またはそれに準じる大きな市場シェアを有する事業者らによって当該行為が実効的に行われている限り、その範囲で競争が実質的制限に制限されていると考えられるため、実際の事件において違反行為者がそれを争うことは非常に困難です。

なお、効果要件のうち、③「公共の利益に反する」については、「公共の利益に」反しないという理由で価格カルテル等が違法ではないとされた実例はなく、理論的な問題は別として、実務上はその程度のものとして理解しておけば十分です。

違反した場合

刑事上の責任

不当な取引制限は厳しく規制されており、刑事罰の対象になります。違反行為を行った個人には5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人には5億円以下の罰金が科されます(独占禁止法89条1項1号、95条1項1号)。

行政処分

不当な取引制限は、公正取引委員会による排除措置命令の対象になるほか(独占禁止法7条)、価格および価格に影響する数量等に係る不当な取引制限については、課徴金納付命令の対象にもなります(独占禁止法7条の2第1項)。

課徴金は、「課徴金算定対象期間の売上額×算定率」により算定されます(独占禁止法7条の2第1項)。令和元年独占禁止法改正(令和2年12月25日完全施行)により、課徴金算定対象期間は最大3年から最大10年(立入検査等により違反行為の実行としての事業活動が終了した場合)1 となり、また、業種別算定率(小売業:3%、卸売業:2%)は廃止され、課徴金算定率は業種を問わず原則10%となりました(独占禁止法7条の2第1項、同法2条の2第13項)。課徴金納付命令の対象となる事業者が中小企業の場合は軽減算定率4%が適用されますが、令和元年独占禁止法改正により、その適用範囲が改正され、当該事業者自身が中小企業であり、かつそのグループ企業に大企業が含まれていない場合に限り、軽減算定率は適用されます(独占禁止法7条の2第2項)。

課徴金については、違反行為者が自らその違反事実を公正取引委員会に報告し、資料を提出した場合に課徴金を免除または減額する課徴金減免制度(いわゆるリニエンシー制度)(独占禁止法7条の4ないし同法7条の6)が導入されています。

民事上の責任

違反行為者は、価格カルテルにより価格が吊り上げられた商品を購入した者などの被害者に対し、民事上の責任として、不法行為による損害賠償責任(民法709条)や独占禁止法25条に基づく無過失の損害賠償責任を負い得ます。

【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】

『独占禁止法〔第3版〕』

発売日:2016年12月22日

出版社:有斐閣

編著等:白石 忠志

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『ビジネス法体系 企業取引法』

発売日:2017年12月11日

出版社:第一法規

編著等:ビジネス法体系研究会、塚本 英巨、中崎 尚

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『ビジネス法体系 ビジネス法概論』

発売日:2018年06月07日

出版社:第一法規

編著等:ビジネス法体系研究会、川﨑 政司、山崎 良太、奥山 健志

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

-

立入検査等の後も違反行為の実行としての事業活動が継続されていた場合は、10年を超える場合が生じ得ます。 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所