従業員の労働時間を把握する義務はどこまで企業に求められるか

人事労務当社では、タイムカードを用いず、労働者本人の自己申告に基づいて労働時間を管理しています。労働者によっては、上司の指示による残業であっても、残業時間として申告していないこともあるようですが、労働者本人が自ら不利益を甘受しているものとみることができますし、会社としても正確な時間を把握できないので、労働者が申告をしていない残業時間に関する残業代は支払わなくても問題ないでしょうか。

上司の指示による残業は、客観的にみて労働時間であり、自己申告されなかった場合でも残業代(割増賃金)の支払い義務が生じます。また、そもそも使用者として労働時間を適正に把握する必要があり、かかる責務に反しているとされるおそれがあります。

解説

目次

目次

残業代(割増賃金)と労働時間

時間外労働、休日労働の割増賃金

まず、前提として、使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で政令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならず(労働基準法37条1項本文)、現在、割増率は、時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分と定められています(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令〔平成6年1月4日政令5号〕)。

また、時間外労働が1か月に60時間を超えた場合には、当該超過部分に対する割増率は5割以上とされています(労働基準法37条1項ただし書。なお、中小事業主については労働基準法138条参照)。

算定の基礎となる「労働時間」

そして、ここで算定の基礎となる「労働時間」について、単に所定労働時間をいうものではなく、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの(最高裁平成12年3月9日判決・民集54巻3号801頁〔三菱重工長崎造船所事件〕等)、ということをまずしっかりと認識しておく必要があります。

本稿では詳述しませんが、「労働時間と休憩時間を判断するポイント」、「時間外労働に関する割増賃金」などの記事も参照ください。

このように、労働時間は客観的に定まるものであり、自己申告されずに、使用者が正確に把握していなかったとしても、実際に生じた時間外労働に対する残業代(割増賃金)は支払う必要がある、というのが設問に対する回答になります。

加えて、本稿では、この労働時間把握に関する点について、もう少し詳しく述べてみたいと思います。

労働時間把握義務に関する動向に注目

上記のように労働基準法上、労働時間、休日、深夜業等についての規定が設けられていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有していると解されています(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平成13年4月6日付け基発第339号)」)。

現状、労働時間を適切に管理する責務について、具体的に義務として定めた法令はありませんが、「時間外労働の上限規制等について(建議)(平成29年6月5日労働政策審議会建議)」で、過重な労働により脳・心臓疾患等の発症のリスクが高い労働者を見逃さないため、労働者の健康管理を強化することが適当であるとの内容を含む建議がなされました。

さらに、かかる建議も踏まえ、本年9月15日、労働政策審議会から「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申が行われ、『全ての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならないものとする旨を厚生労働省令で定めることとする』とされました。

こうした労働時間把握義務の法制化に向けた今後の動向に注目する必要があります。

ところで、こうした動向に注目する上でも、本年1月、厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」を公表しており、会社がなすべき労働時間把握のための具体的措置を明らかにしていることは忘れてはなりません。本ガイドラインは、上記の法改正に関して、明確化のための通達においても参考とすることが適当とされるなど、実務上、重要な位置づけとなっていますので、以下で解説したいと思います。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの概要

ガイドラインの位置づけ・適用範囲

上記のとおり、使用者には、労働時間を適正に把握する責務を有していると解されているにもかかわらず、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用等に伴って、労働基準法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられました。このことから、厚生労働省において、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにするものとして、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、「本ガイドライン」といいます)が策定されています。

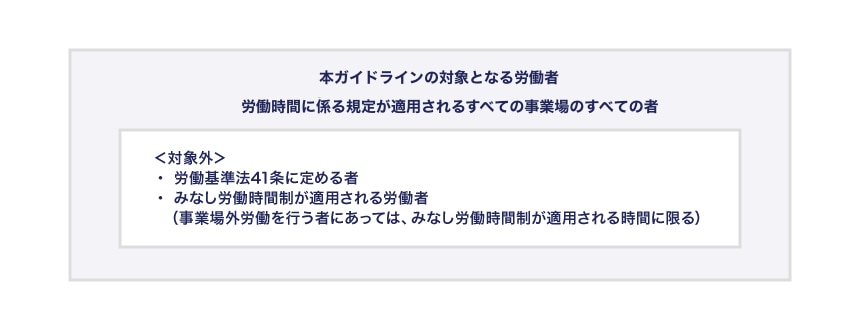

本ガイドラインは、労働基準法のうち、労働時間に係る規定が適用されるすべての事業場を対象事業場とし、労働基準法41条に定める者およびみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除くすべての者を対象労働者としており、適用範囲は相当広範囲に及びます。

なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることが明記されておりますし、さらに、前記「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申においては『全ての労働者』を対象とすることとされていることにも留意が必要であります。

労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間

まず、前提となる「労働時間」については、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたるとして、たとえば以下の①から③のような時間は労働時間として扱わなければならないとします。

これら以外の時間についても、個別具体的に、客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については、労働時間として取り扱うことが必要です。

- 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

- 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

- 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

(1)原則は客観的な方法で行うべき

労働時間の適正な把握のために、使用者が講ずべき措置として、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが求められます。かかる時刻の確認・記録方法としては、原則として、次のいずれかの方法によることとされています。

実務上、多くの事業場では、②の方法が採用されているように思われますが、こうした方法を採っていても、タイムカードの打刻後に業務に従事させることは当然、適正な把握とはいえませんので注意しなければなりません。

- 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること

- タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

(2)例外としての自己申告制で使用者に求められること

上記(1)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずることが求められます。

- 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

- 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

- 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 - 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。 - 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。

自己申告制による労働時間把握の採用にあたって注意するべき点

(1)自己申告制は例外的な位置付け

本ガイドラインに掲げられているとおり、自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものであり、採用にあたっては、対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うことを要します。

そのうえで、運用にあたっても、自己申告制が例外的な位置づけであることを自覚し、実態調査を実施するなどして所要の労働時間の補正をするなど、積極的に適正な労働時間把握に努めることが肝要です。本ガイドラインでも、労働時間を管理する者の職務として、労働時間管理上の問題点の把握および解消を図ることが明記されている点も注意する必要があります。

(2)労働基準監督署の指導実態と企業に求められること

周知の通り、現在、労働基準監督署による監督指導が強化されており、先頃、平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。その中で、「賃金不払残業の解消のための取組事例」として、労働者が「申告書」に記入した超過勤務時間数により賃金計算を行っていたが、パソコンのログ記録とのかい離、夜間の従業員駐車場の駐車状況、労働者のヒアリング調査結果などから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導した事例も報告されています。

漫然と自己申告制による労働時間把握によっていたのでは、意図せずとも残業代不払いが生じ、労働基準法違反となるおそれがあることを認識し、また、今後、法令改正によって労働時間把握義務が課せられ、罰則をもって実効性の確保が求められる可能性があることも視野に入れ、現在、自己申告制を採用している会社においては、社内の運用状況等について改めて点検されることが望ましいといえます。

弁護士法人中央総合法律事務所