利用者による複製でも管理者が著作物の利用行為の主体となる場合

知的財産権・エンタメ当社では社屋の一角に、先日亡くなった創業者が収集していた美術書を展示するライブラリーを設けました。訪問された方からコピーをさせてもらいたいとの要望があったことから、ライブラリーに有料のコピー機を設置し、そこで来場者自身にコピーをしてもらうことを企画しています。利用者には私的使用目的であることの確認をしていますので、著作権侵害にはならないでしょうか。

いわゆる「カラオケ法理」によると、利用者による複製であっても会社が複製の主体と評価され、複製権侵害となる可能性がありますので、避けた方がよいでしょう。

解説

カラオケ法理とは

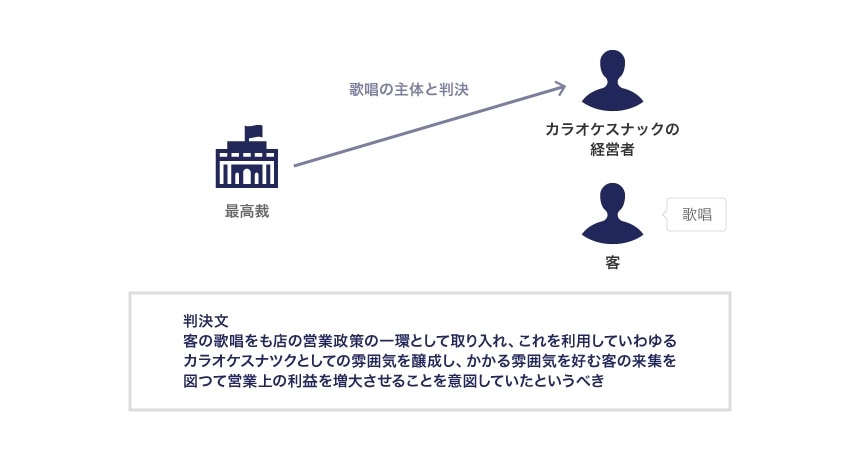

著作権法では、著作物の利用行為の主体を、現実に利用行為を行っている者ではなく、その背後にいる者とする法理があります。これを「カラオケ法理」といいます。

この法理を最初に認めたのが、その名前の由来となっている、カラオケスナック店の客の歌唱行為が著作権(演奏権)を侵害するかどうかが問題となった「クラブキャッツアイ事件」の判決(最高裁昭和63年3月15日判決・民集42巻3号199頁)です。

カラオケスナックで実際に歌っているのは客ですから、歌唱の主体を客だとすると、営利目的ではなく、聴衆から料金も徴収せず、自身も報酬を受け取っていませんから、著作権法38条1項により演奏権の侵害にはならないはずです。

しかし、最高裁は以下のように判決を述べて、歌唱の主体はカラオケスナックの経営者だとしました。

けだし、客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであること(著作権法22条参照)は明らかであり、客のみが歌唱する場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナツクとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図つて営業上の利益を増大させることを意図していたというべきであつて、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうるものであるからである。

このように、カラオケスナックの経営者が演奏の主体だと評価だとすると、著作権法38条1項の要件は満たしませんので、最高裁判決も演奏権を侵害すると結論付けました。

著作物の利用行為の主体は誰か

実際の利用行為以外のポイント

「クラブキャッツアイ事件」の判決以降、著作物の利用行為の主体については、実際の利用行為を行っている者に限らず、

- 著作物の利用行為を管理していること

- 著作物の利用行為により利益を得る(増大させる)ことを意図していること

という2つの要件を満たす者も該当するという裁判例が続いています。

設例では、コピーの主体が利用者だとすると、私的使用目的の複製(著作権法30条1項)に該当しますので、複製権侵害とはなりません。

しかし、コピーをするライブラリーの美術書もコピー機も、またコピーが行われるライブラリー自体もすべて会社が管理し、提供しているものですし、コピーも有償で行っているわけですから、カラオケ法理によると複製行為を管理しているのは会社で、それにより利益を得ているのも会社ですから、コピーの主体は会社ということになります。この場合は、私的使用目的の複製とは評価されませんので、複製権侵害ということになってしまうでしょう。

「著作物の利用行為による利益」の考え方

なお、コピーを無償で行った場合は②の要件を満たさないことになるのではないかと思う方もおられるでしょう。しかし、会社が設置したライブラリーでコピーができる状態を提供していれば、企業としてのイメージアップなどの形で間接的に会社の営利活動に貢献していると評価される可能性が高いです。ですから、コピーを無償にしたとしても結論は変わらないと考えられます。