産業競争力強化法に基づく「第二会社方式」による再生計画の認可制度

コーポレート・M&A当社は、経営破綻し私的整理を行っている旅館業者Y社のスポンサーとして、Y社の旅館事業を譲り受けたいと考えています。当社は、旅館営業許可を有していませんが、簡便に旅館営業許可を取得することはできるでしょうか。また、旅館事業の譲渡代金を銀行借入でまかないたいのですが、特別な融資制度はありますか。

Y社が一定の要件を充たした「特定中小企業」であり、中小企業再生支援協議会等の公正な手続を用いて私的整理を進めている場合、国による「中小企業承継事業再生計画」の認定を受けることができれば、譲受会社において、旅館営業許可を承継することが可能です。また、この認定を受けると、日本政策金融公庫の融資制度等の活用ができます。もっとも、具体的な融資の可否は、日本政策金融公庫等による個別の審査により判断されます。

解説

産業競争力強化法に基づく「第二会社方式」による再生計画の認可制度の概要

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法の規定に基づき、中小企業の事業再生の円滑化を目的とし、第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」の認定制度が設けられています(平成21年6月22日に施行された産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法、いわゆる産活法で創設された制度と同じ内容です)。

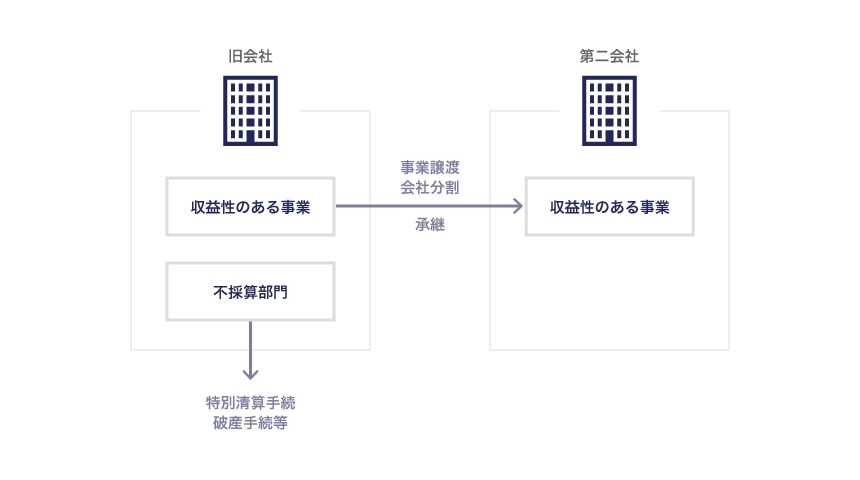

「第二会社方式」とは、財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を、事業譲渡や会社分割により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させるとともに、不採算部門や過剰債務等を旧会社に残し、特別清算手続や破産手続等により、金融機関から過剰債務相当額の放棄を受けることで、事業の再生を図る再生手法の一つです。

中小企業が第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」を作成し、その計画が一定の要件を充たせば、計画の認定を受けることができます。そして、計画の認定を受けると、次の3つの支援措置を活用することができます。

(1)旧会社が保有していた事業にかかる許認可の第二会社への承継 1

(2)第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税の軽減措置

(3)日本政策金融公庫の融資制度、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例の活用

「中小企業承継事業再生計画」の申請ができる「特定中小企業者」とは

産業活力強化法では、「特定中小企業者」と「承継事業者」が共同で計画の申請ができるとされていますが、ここで「特定中小企業者」とは次の要件を充たす中小企業者であることが必要になります。

(1)業種分類ごとに次の資本金、従業員数のいずれか一方を充たすこと

| 業種分類 | 資本金 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |

| ゴム製品製造業の一部 | 900人以下 | |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |

| ソフトウェア・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |

(2)次のアまたはイの要件を充たすこと

ア ネット有利子負債 2 ÷ キャッシュフロー 3 > 20

*ネット有利子負債のキャッシュフロー倍率が20未満

イ キャッシュフロー < 0

*キャッシュフローがマイナス

「中小企業承継事業再生計画」の認定要件等

(1)認定要件

認定を受けるためには、次の認定要件を充たす必要があります。

ア 特定中小企業者の財務の悪化状況として、計画申請時点で以下を満たすこと

- ネット有利子負債 ÷ キャッシュフロー > 20 または

- キャッシュフロー < 0

イ 中小企業承継事業再生計画の対象となる事業の強化に関して、計画終了時点で次の要件を充たすこと

- ネット有利子負債 ÷ キャッシュフロー ≦ 10 かつ

- 経常収支 ≧ 0

ウ 計画の実施方法として、既存または新たに設立する事業者への吸収分割または事業譲渡または新設分割により特定中小企業者から承継事業者へ事業を承継するとともに、事業の承継後、特定中小企業者を特別清算手続または破産手続により事業の承継後2年以内に清算するものであること

エ 債権者調整が適切になされているものを認定するため、公正性が担保されている次の手続を経ていること

- 中小企業再生支援協議会

- RCC企業再生スキーム

- 事業再生ADR

- 地域経済活性化支援機構

- 私的整理ガイドライン

- 民事再生法、会社更生法

オ 承継事業者の事業実施に係る資金調達計画が適切に作成されていること

カ 営業に必要な許認可について、承継事業者が保有または取得見込があること

キ 承継される事業に係る従業員の8割以上の雇用を計画期間中確保すること

ク 従業員との適切な調整が図られていること

ケ 特定中小企業者の取引先企業の売掛債権を毀損させないこと

(2)申請から認定を受けるまでの期間

正式申請から認定までは、原則として1か月の期間がかかります。ただし、許認可承継の特例を活用する場合には、別途、許認可に係る許認可行政庁の審査期間が必要になります。この審査期間は、各許認可の根拠法における標準処理時間となります。円滑に手続を進めるため、経済産業局や許認可行政庁に事前相談を行い、必要な書類等について十分な準備を行う必要があります。また、中小企業再生支援協議会手続等での再生計画策定等の期間を含めると、一般的には半年程度の期間を想定しておく必要があります。

参考:中小企業庁「中小企業承継事業再生計画に係るQ&A」平成21年7月29日、平成26年1月28日改正