商品の形態を保護するための方法は

知的財産権・エンタメ当社は一般消費者に向けた商品を開発しているメーカーなのですが、先日、形態に特徴がある商品を開発しました。この形態を他社にまねられないようにするためには、どうすればよいでしょうか。

また、当社がすでに販売している過去の商品の中にも、形態に特徴があり、お客様が商品の形を見ただけで当社製品だとわかるものがあります。他社が、この当社の商品形態をまねた商品を製造販売しているのですが、やめさせることはできるでしょうか。

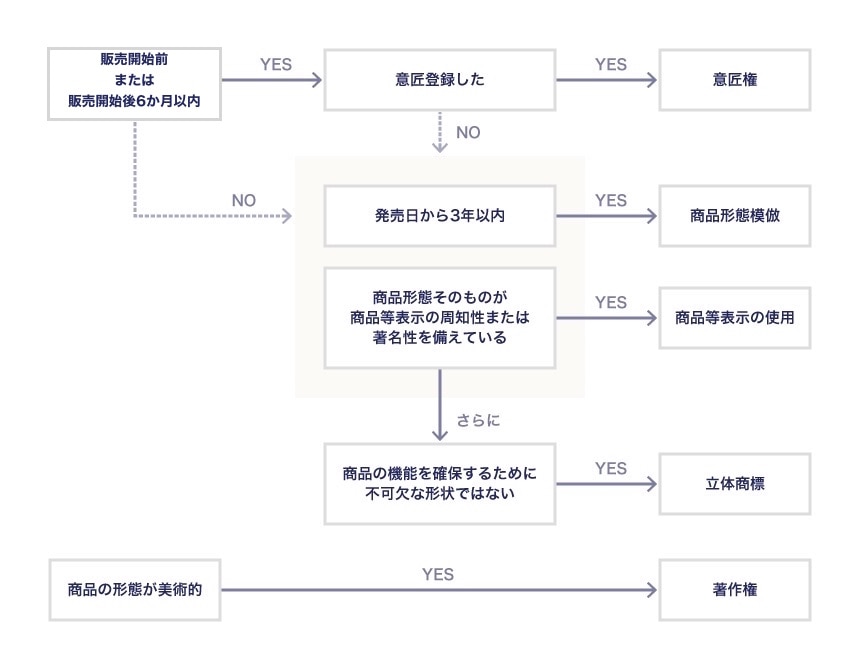

商品形態の保護制度としては、①意匠権(意匠法)、②商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)、③商品等表示の使用(同項1号・2号)、④立体商標(商標法)、⑤著作権(応用美術、著作権法)が考えられます。販売開始前の商品の形態は①②⑤による保護、販売開始後の商品の形態は②③④⑤による保護を検討可能です。

【販売開始前と後における検討可能な保護制度】

| 保護制度 | 販売前 | 販売後 |

|---|---|---|

| ①意匠権(意匠法) | ◯ | − ※ |

| ②商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号) | ( ◯ ) | ◯ |

| ③商品等表示の使用(不正競争防止法2条1項1号・2号) | − | ◯ |

| ④立体商標(商標法) | − | ◯ |

| ⑤著作権(応用美術、著作権法) | ◯ | ◯ |

※ 販売開始後6か月以内であれば意匠登録できる場合あり

解説

意匠権(意匠法)とは

商品形態の保護手段として、よく使われるのは、意匠登録です。

特許庁に意匠登録すると、同一または類似の商品形態を、自社のみで独占できるようになります(意匠法23条)。

意匠権の登録期間は20年であり、この期間、他社が同一または類似の形態の商品を製造販売すれば、意匠権侵害を理由に、差止めや損害賠償の請求が可能です。

意匠登録するためには、新規性等の要件を満たす必要がありますので、販売開始後の商品の形態は、原則として、意匠登録はできません(ただし、販売開始後6か月以内であれば、新規性喪失の例外が認められ、登録ができる場合があります)。

商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)とは

意匠登録がなくても、オリジナル商品の販売日から3年間は、デッドコピー(そっくりそのまま模倣)した他社製品について、不正競争防止法に基づき差止めおよび損害賠償請求をすることもできます(不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法19条1項5号イ)

商品等表示の使用(不正競争防止法2条1項1号・2号)とは

意匠登録がなくても、商品形態そのものが商品等表示として周知性または著名性を備えた場合に、そのような商品等表示を他社が使用する行為は、不正競争行為に該当し、差止めおよび損害賠償請求の対象となります(不正競争防止法2条1項1号・2号)。

商品形態が商品等表示と認められるのは、通常のロゴやマークよりもハードルは高いものの、需要者が商品の形態を見ただけで(社名や商品名を見なくても)その会社の製品とわかるほど有名な商品形態であれば、認められる可能性があります。

立体商標(商標法)

上記3のように、商品形態そのものに自他商品識別力が認められるようなケースでは、特許庁で商品形態を商標登録することも考えられます。

ただし、その商品の機能を確保するために不可欠な形状の場合には、商標登録は認められません。

コカ・コーラのボトルや、ヤクルトの容器などは立体商標として登録されています。

意匠権が20年で消滅するのに対し、商標権は、10年ごとに更新が可能ですので、長期間にわたり、商品形態を保護できることになります。

著作権(応用美術、著作権法)

以上のほか、商品の形態が美術的なものである場合には、著作権でも保護される可能性があります。

伝統的には、本来意匠法によって保護されるべき工業製品の形態(応用美術)は、著作権法2条2項にいう美術工芸品に該当しない限り「美術の著作物」に該当しないと考えられてきました。知財高裁平成27年4月14日判決は、応用美術であっても、創作性があれば「美術の著作物」に該当すると判断しましたが、その後も伝統的考え方に従った下級審判決が出ており、判断基準は定まっていない状況です。

まとめ

商品形態の保護手段としては、以上のような手段があります。それぞれ保護の要件が異なりますので、商品形態の特質や状況に応じて、どの手段を採ることができるのか検討することになります。

弁護士法人イノベンティア

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- 訴訟・争訟