ネット上の写真やデータ・グラフは著作物にあたるのか

知的財産権・エンタメ新商品の企画にあたって社内プレゼンを準備しています。市場分析にあたって市販書籍に掲載されていたデータやグラフを利用し、またイメージ画像として、ネットにアップされていた写真を利用したいと思っています。著作権法上、問題はあるでしょうか。

データやグラフは一般的に著作物ではなく、特にデザイン性のあるものでない限り利用に問題はないと思われます。写真については、対象物が著作物ではなくても写真自体が写真の著作物として保護されるので、無断利用は原則として著作権侵害になりますが、社内検討用であれば利用できる可能性もあります。

解説

著作物とは

第三者が作成した素材を複製等の方法で利用する行為が著作権侵害になるか、という問題を考える場合、まず、対象が著作物に該当するのか検討する必要があります。

著作権法上、著作物とは下記のように定義されています(著作権法2条1項1号)。

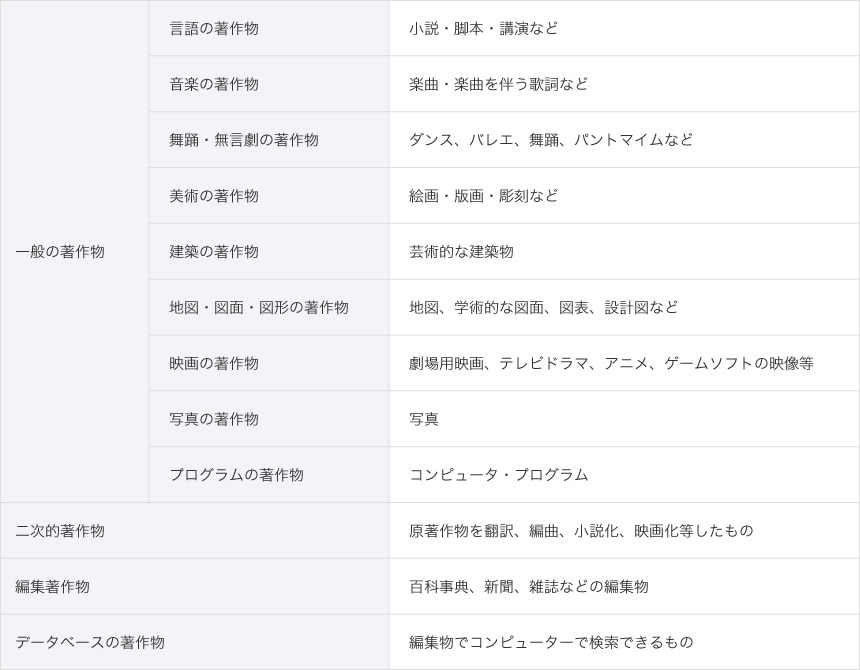

ここでいう「創作性」とは高度な芸術性や独創性まで要求するものではなく、創作者の何らかの個性が発揮されている程度で良いとされています。 著作権法は著作物の例として下記のようなものを挙げています。

写真の著作物性

インターネット上には莫大な量の写真が公開されており、資料のテーマにあっているからと安易に使ってしまう場合もあるかもしれません。しかし、写真については、被写体が絵画や彫刻などの著作物であればその被写体の著作権が問題になるのはもちろんですが、風景や料理といった「著作物ではないもの」を撮影した写真であっても、写真それ自体が著作物として保護されるので注意してください。

写真著作物における創作性は、被写体と、撮影時刻、露光、陰影のつけ方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等における技術上の工夫の双方にあるとされています。素人の写真でも技術上の何らかの工夫の上に撮影されている場合が多いため、著作物と考えておいた方が良いでしょう。

ビジネス用の資料に使う写真を自身で用意できない場合は、許諾を得た写真か、商用利用が可能なフリー素材を利用するようにしましょう。

なお、著作権を侵害すると、以下のような民事上及び刑事上のペナルティが課される可能性があるので、注意してください。

データ・グラフの著作物性

一般的な折れ線グラフや棒グラフは、統計的事実を表現したものと考えられます。思想や感情を表現したものではなく、通常は表現上の創作性も認められないので、著作物には該当しないといえるでしょう。ただし、グラフ中にイラストが描かれている場合や、グラフ自体がイラスト化されている場合は、そのイラスト部分に著作物性が認められる可能性があります。

なお、1つの論文の中で比較されている複数のデータを抽出して利用しても著作権侵害にはなりませんが、データ自体の重要性が高く、結果的に研究成果の盗用とみなされるような場合は不法行為が問題になる可能性もありますので、注意してください。

著作物性についてよくある誤解

著作物性については、「何が著作物にあたり、何が著作物にあたらないか」を知っておくことも重要です。著作物性について誤解されていることも多い例について以下説明します。

地図・案内図

一般的な地図は地形や標高といった地理的な事実を表現しているため、著作物ではないと思っている人も多いようです。しかし、地図には地図作成者の学識や経験といった個性が発揮されている場合も多く、このような場合は地図も著作物として保護されることになります。

著作権法も、著作物の例として地図をあげています。一方、住宅地図のように地図が一定の目的をもって作成されている場合、何を表示するかという選択の幅が非常に狭くなるため、創作性が認められない可能性もあるでしょう。

法律の条文

法律は誰もが利用できるものであって著作物ではない、と考えている人が多いと思いますが、実は法律も著作物です。ただし、著作権法が法律の条文を著作権保護の対象としないと規定しているので、結論としては、法律の条文を無断で利用しても著作権侵害にはなりません。

フォント

裁判例では、フォントが著作権保護を受けるためには、①従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性と、②それ自体が美術鑑賞となり得る美的特性とを、共に備えることが必要とされています。書道家が書いたような美術作品のような書体であればともかく、一般的なフォントのデザインが著作物にあたる可能性は低いといえます。

キャッチコピー・見出し

短い文であればあるほど創作的表現といえない可能性が高くなりますが、短い文であれば必然的に著作物ではない、ということではありません。標語、キャッチコピー、見出しといった類の文であっても、語句の選択や配列に作成者の個性がどの程度発揮されているかという観点から判断されます。交通標語の著作物性が認められた裁判例もあります。

たとえ短いフレーズであっても、借用するのであれば著作物性を検討しましょう。

実用品のデザイン

大量生産される文具や家具などの実用品のデザインは、意匠登録による保護が可能であることもあり、美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性がある場合に限って著作物と認める立場が一般的で、通常は著作物とは認められてきませんでした。

しかし最近、幼児用の椅子のデザイン模倣に関する裁判で、知財高裁が、「個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」という判断手法を示し、注目されています。今後は、意匠登録されていない実用品のデザインについても、安易な模倣には慎重を期した方が良いでしょう。

参考:裁判例から見る 企業が犯しやすい著作権侵害

おわりに

上記のように、著作物性は一般的に考えられているよりも広く認められるものであり、他人の創作物の利用は著作権侵害にあたる可能性があります。一方で、著作権法には、他人の著作物を利用できる場合を規定した権利制限規定も多く設けられています。回答に記載したような「検討目的の利用」も権利制限規定の1つです。

高樹町法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟