特許権の消尽(国内消尽)とは

知的財産権・エンタメ特許権の消尽(国内消尽)とは何ですか。

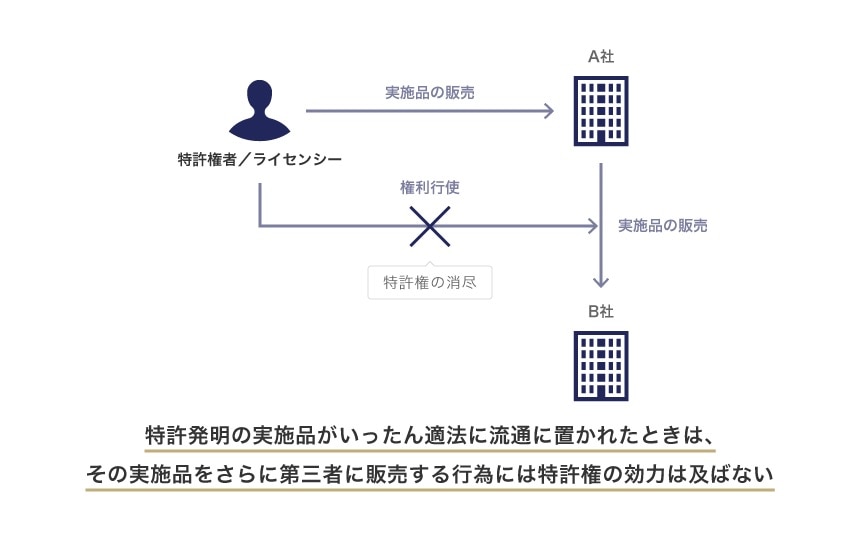

特許発明の実施品が、特許権者やライセンシーによって販売されるなど、適法に流通に置かれたときは、その実施品の転売について特許権の効力は及ばないと解されています。このような状態を特許権の消尽と呼び、輸出入が伴わない場合における消尽を特に国内消尽と呼びます。

解説

特許権の消尽とは

物の発明の場合、特許発明の実施行為には、生産や譲渡、譲渡の申し出があり、それぞれの行為の主体が異なっていても、特許権侵害の成否は、実施行為ごとに独立して判断されるのが原則です(実施行為独立の原則)。

しかし、特許発明の実施品が、特許権者やライセンシーによって販売されるなどして適法に流通に置かれた後に、その後の小売販売などが、特許権者の許諾がないことを理由に侵害行為とされてしまうと、取引に支障を生じます。そこで、特許発明の実施品がいったん適法に流通に置かれたときは、その実施品をさらに第三者に販売する行為には特許権の効力は及ばないと解されています。

こうして特許権の効力が特定の実施品に及ばなくなることを特許権の消尽と呼び、輸出入が伴わない場合における消尽を特に国内消尽と呼びます。

消尽の根拠

国内消尽は、特許法に根拠となる条文がなく、解釈によって認められています。理論面では、通説は、権利者が実施品をいったん拡布すれば、当該実施品について特許権はその目的を達成することに消尽の根拠を求めています。

判例も、この考え方のもと、取引安全と二重利得防止を具体的論拠に消尽を認めています。国内消尽を承認した代表的判例としては、BBS事件・最高裁平成9年7月1日判決・民集51巻6号2299頁や、インクタンク事件・最高裁平成19年11月8日判決・民集61巻8号2989頁があります。

BBS事件は、ドイツにおいて特許製品を購入した日本の会社の輸入行為につき特許権侵害が成立するかが争われた事案において、最高裁は、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権、損害賠償請求権等を行使することはできない」と判断しています。インクタンク事件については、後述します。

特許権者から購入した部品で実施品(完成品)を製造する行為と消尽

消尽が生じる範囲の問題として、特許権者から購入した部品を組み込んで特許発明の実施品(完成品)を製造する行為に特許権が及ぶか、逆にいうと、特許発明の一部となる部品を権利者から購入することによって特許発明全体を含む実施品について特許権が消尽するか、が争点となることがあります。

この点について、知的財産高等裁判所は、傍論ながら、部品の販売によって最終製品の特許権が消尽することはないとしつつ、部品の販売時に実施品が生産されることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は実施品に及ばないとの考え方を示しました(知財高裁平成26年5月16日判決・判時2224号146頁)。黙示的承諾が認められる場合としては、部品が、特許発明の実施品との関係で専用部品にあたる場合などが考えられます。

修理や加工、部材の交換と消尽

特許発明の実施品が適法に販売され、特許権が消尽した後に、その実施品を修理したり、加工を加えたりする行為が特許権侵害に該当するかという問題があります。

この点は、過去に多数の裁判例で争点となってきましたが、最高裁判所は、前記2のインクタンク事件判決で、「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである」と述べ、いったん特許権が消尽した物であっても、加工や部材の交換によって、実施品を「新たに製造」したといえる状態になったときには、特許権侵害となることを明らかにしました。

弁護士法人イノベンティア 東京事務所

- 知的財産権・エンタメ

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 不動産