相手方が行方不明の場合の訴えの提起

訴訟・争訟当社の従業員が突然出社しなくなり、1週間以上が経過したため、社内調査を行ったところ、多額の会社資金を着服していたことが判明しました。事情を問い質そうと携帯電話に何度かけてもつながらず、自宅にも行ってみたのですが、長い間帰宅していない様子です。その従業員は、両親を早くに亡くしており、当社の把握している親族等もいないので、彼の行方については、調べるあてが全くないという状況です。

ところで、彼の自宅は郊外の一軒家で、亡くなった父親から相続によって引き継いだ持ち家とのことです。当社としては、彼が着服した金銭について返還請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て、彼の自宅に強制執行をかけ、幾ばくかの回収を図りたいと考えているのですが、相手方が行方不明の場合にも、訴えを提起することはできるのでしょうか。

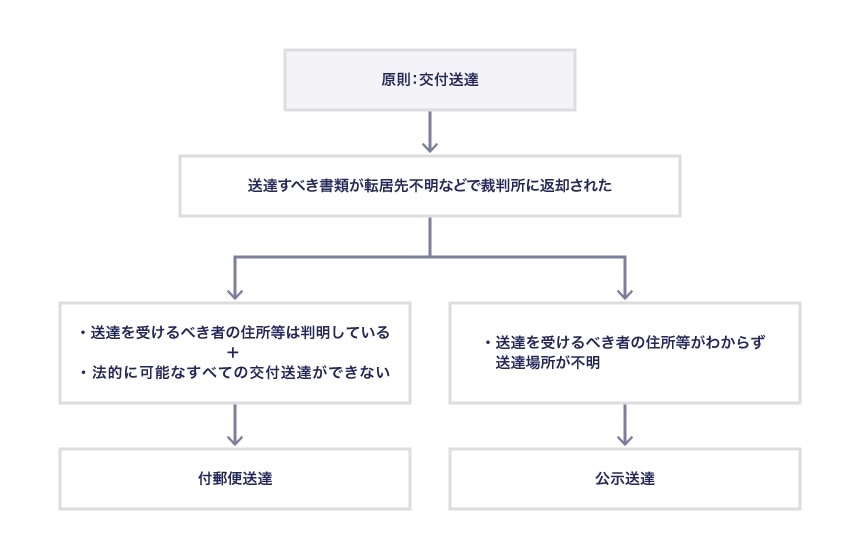

訴状は被告に送達しなければならず、送達は被告に直接交付する方法によって行われるのが原則ですが、被告が行方不明で、その住所等の送達可能な場所が知れないときは、原告は、そのことを立証して、公示送達の申立てをすることができます。

公示送達とは、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示するというものであり、掲示を始めた日から2週間が経過することによって、送達の効力が生じます。

解説

訴状の送達

訴えを提起するときは、訴状を裁判所に提出してしなければなりませんが(民事訴訟法133条1項)、この訴状は、被告に送達しなければならないとされています(民事訴訟法138条1項)。

送達とは、訴訟上の書類を、法定の方式に従って、当事者その他の訴訟関係者に交付し、あるいはその交付の機会を与える裁判所の行為のことをいいます。たとえば訴状であれば、被告は、訴状を交付されて初めて、原告から訴えを提起されたことおよびその訴えの内容を知り、また、その訴えについて争うか否かを判断することができるのであり、このような被告の手続保障のために、被告への訴状の送達が必要とされているわけです。

具体的には、原告は、裁判所に訴状を提出する際、裁判所用の正本のみならず、被告のための副本も提出することとされており、この訴状副本が被告に送達されることになります(民事訴訟規則58条1項)。送達場所は、原則として被告の住所、居所、営業所または事務所ですが(民事訴訟法103条1項)、住所等が知れない場合で、就業場所が判明しているときは、就業場所での送達も可能です(民事訴訟法103条2項)。

訴状は、被告に送達することができないときは、却下されてしまいます(民事訴訟法138条2項、137条2項)。

送達の種類

原則としての交付送達

送達は、送達を受けるべき者に送達すべき書類を直接交付する交付送達によるのが原則となります(民事訴訟法101条)。その方法としては、裁判所書記官が郵便業務従事者に指示して、特別送達郵便(郵便法49条)という形で、送達を受けるべき者宛てに配送させるのが一般的です。

なお、法人が訴訟の当事者である場合、訴訟上の書類の送達を受けるべき者は、原則としてはその法人の代表者ということになりますが、代表者本人に書類が交付されずとも、送達場所となる法人の営業所等で使用人に書類が交付されれば、送達は完了したことになります(補充送達。民事訴訟法106条1項)。

例外的な非交付送達

原則的な交付送達を行おうとした場合に、たとえば送達を受けるべき者が居留守を使って郵便物を受け取らなかったり(この場合、送達すべき書類については、郵便局の留置期間経過後、送達不能として裁判所に返却されることになります)、あるいは、転居してしまっており転居先が不明であるとき(送達すべき書類は、「転居先不明」ないし「宛て所尋ねあたらず」として、裁判所に返却されます)などは、送達ができないことになります。

このような場合に、例外的に、送達を受けるべき者への書類交付を要しない送達(非交付送達)の方法として、「書留郵便等に付する送達」(以下「付郵便送達」といいます。民事訴訟法107条)と、公示送達(民事訴訟法110条~113条)とがあります。

(1)付郵便送達

送達を受けるべき者の住所等は判明しているものの、当該住所等における法的に可能なすべての交付送達(補充送達等を含む)ができない場合には、付郵便送達をすることができます(民事訴訟法107条1項)。

付郵便送達は、送達すべき書類を書留郵便に付して、送達を受けるべき者の住所等に発送する方法により行い、送達の効力は、その発送の時に生じます(民事訴訟法107条3項)。すなわち、書類が現実に送達を受けるべき者の手元に届いたか否かにかかわりなく、送達の効力が生じることになります。

(2)公示送達

送達を受けるべき者の住所等がわからず、そもそも送達場所が不明である場合などは、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法により行います(民事訴訟法111条)。そして、この掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達についてした公示送達の場合は6週間)が経過することによって、送達の効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文、2項)。なお、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達の効力は、掲示を始めた日の翌日に生じます(民事訴訟法112条1項ただし書、110条3項)。

【送達のイメージ】

公示送達申立時の留意点

設例のように、訴えの被告となるべき者が行方不明である場合、裁判所に提出された訴状(副本)は、いったんは被告の自宅住所宛てに送られ、そこでの送達が試みられることになりますが、本人が不在であるため、交付送達ができません。そこで、原告としては、公示送達の申立てを行うべきことになります。

公示送達の申立てにあたって、原告は、被告の住所等が知れないことを証明する必要があり、具体的には、自社の従業員や調査会社、あるいは代理人弁護士に被告の住所等の現地調査等を行わせ、調査報告書を作成して裁判所書記官に提出することになります。調査すべき場所については、実務上、被告の住民票上の最後の住所地(なお、弁護士であれば、一定の利用目的がある場合、職務上の請求によって住民票の写しを取得することができます)、その一つ前の住所地、および現在の勤務場所(判明していれば)とするのが一般的です。

調査報告書には、調査の日時・場所、調査を担当した者の氏名・所属、調査内容等を記載します。調査内容として記載すべきは、調査により確認された、被告が調査場所に居住していないことを推認させる事実ということになります(なお、付郵便送達の申立てに際して提出する調査報告書には、これとは逆に、被告が調査場所に居住しているが居留守を使っていること等を推認させる事実を記載することになります)。

たとえば、①表札(マンション等であれば、集合郵便ポストの氏名表示)の有無ないし記載内容、②郵便受け(集合郵便ポスト)の状況(新聞等が配達されているか、郵便物が溜まっているか等)、③ガスや電気の使用状況(メーターが作動しているか、夜間に部屋の照明が点いているか等)、④部屋のカーテンやベランダの洗濯物等の状況、⑤(あれば)駐車場の状況等を調査することにより、調査場所に被告が現在居住しているか否かを推測することは可能です。また、⑥近隣住民やマンションの管理人、管理会社等から事情を聴取することによって、被告の居住の有無等が確認できることもあるでしょう。これらの調査の結果を、調査報告書に記載することになります。

なお、調査担当者は、言うまでもないことですが、住居侵入等の違法行為を行わないよう注意しなければなりません。また、近隣住民や警察官等に誰何された際に備え、名刺や身分証明書等を所持しておくことも必要でしょう。

島田法律事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 訴訟・争訟