中国における合弁事業のメリット・デメリットと失敗対策

国際取引・海外進出取引先である中国の企業から中国での合弁事業の提案を受けました。合弁事業のメリット・デメリットを教えて下さい。合弁事業で失敗する典型的な事例はどのような事案でしょうか。またそのような失敗事例では、最終的にどのような解決をしているのでしょうか。

中国企業との合弁という形態を選択するメリットは、現地での事業展開において合弁相手のノウハウや人脈等を活用できる点にあります。一方で、合弁相手との対立・紛争のリスクや、技術・ノウハウ・秘密情報の漏えいリスク等のデメリットがあります。合弁事業の典型的な失敗事例は、撤退戦略が不十分なまま投資を実行してしまい、進退窮まるというようなケースです。日中合弁の形態での対中投資においては、当初から綿密な撤退戦略を立てておくことが重要です。

解説

目次

中国進出の状況

近年来、中国は日系企業の海外進出先としては最もメジャーな国家となっています。尖閣諸島問題に端を発する日中関係の悪化や人件費その他の投資環境の悪化等の原因により、日系企業による中国進出に鈍化傾向は見られるものの、外務省の最新の統計(「海外在留邦人数調査統計」(平成28年要約版))によれば、2015年10月1日現在における日系企業の外国拠点数71,129のうち約47%(33,390)が中国に集中しています。

設例は、中国企業との合弁の形態での中国進出を検討している日系企業からの質問です。本稿では、中外合弁という形態に焦点を当て、そのメリットやデメリット、失敗例や解決方法等について概説します。

中国への進出形態

進出形態

外国企業の中国進出の形態としては、外商投資企業の設立、内資企業の買収、駐在員事務所(代表処)の設置等がありますが、そのうち外商投資企業の設立が最も一般的な方法といえます。

外商投資企業も、大きく分けて、外資100%の外商独資企業の設立と、中国資本が入った中外合弁企業の設立の2つのケースがあります(少数ながら、中外合作企業の設立、外商投資パートナーシップの組成といった方法も存在します)。

増える外商独資

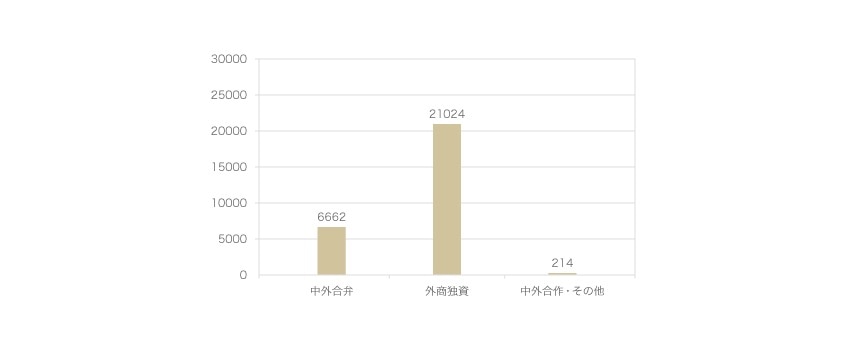

近年、中国における外資規制が緩和傾向にあることもあり、中外合弁の形を取らない外商独資での進出が増加傾向にあります。2016年における外商投資企業の総設立件数27,900件のうち、6,662件(約24%)が中外合弁企業、21,024件(約75%)が外商独資企業でした。

【2016年における外商投資企業の設立件数】

なお、「外商投資産業指導目録」(2015年版が最新)に基づき、外資の新規参入にあたって中外合弁の形態を強制される規制業種に該当する場合は、必ず中外合弁の形態を採用する必要があるという点には注意が必要です。

中外合弁企業のメリット、デメリット

日系企業が独資で中国に進出する場合との比較における、中国企業との合弁事業の主なメリットとデメリットは下表の通りです。

| メリット | デメリット・リスク |

|---|---|

|

|

メリット

合弁企業の設立や運営等、現地でのオペレーションのあらゆる面において、合弁相手の協力を得ることができるという点は、海外で現地企業と合弁を組むうえでの一般的なメリットですが、特に中国の場合はその国柄もあり、メリットは非常に大きいものといえます。

デメリット

その反面、中国資本が入ることによる様々なデメリットも考えられます。合弁契約の適切なドラフティング、出資者によるガバナンスの仕組みの整備、合弁企業の社内規則の整備等の対策を通してこれらのデメリットを可能な限りミニマイズすることが重要です。

近時留意を要するのが、上記デメリットのうち④の独禁法上のリスクです。中国独禁法上、100%子会社としての独資企業の場合と異なり、合弁会社の場合は、出資者間や、出資者と合弁会社間の価格情報の交換や市場の分割等が、競合他社間での競争制限的行為に該当すると中国独禁当局から判断される可能性が生じ得ます。かかるリスクを避けるため、独禁法上問題となる局面を想定し、情報をいかに遮断し、情報の伝達をいかにコントロールするのか等、中国独禁法上の観点から、事前に十分な検討を行っておく必要があります。

合弁事業の失敗と解決方法

合弁事業の失敗

当初と市況が変わって思うように利益が上がらない、合弁相手と目指す方向性が違ってきた、言語の問題で中国企業側の役職員と意見交換ができないなど、合弁事業の失敗原因は様々ですが、最悪の場合、合弁相手と意見が統一できず経営がデッドロックに陥る、あるいは、一方の意向を無視した経営が継続される(事実上経営が乗っ取られる)といったことが生じえます。

合弁相手との話し合いにより解決できない場合は、合弁関係の解消を目指すほかないことになります。

合弁関係の解消

合弁関係解消の方法としては、持分譲渡(保有持分の譲渡による撤退または持分の譲受による100%子会社化)が最も簡便かつ迅速ですが、日本側の出資無くしてはビジネスが成り立たない、対価で折り合えない、中国側に資金的な問題があるなどの理由で実現が困難な場合もあります。

持分譲渡によることができない場合は、基本的には、合弁企業の解散・清算による撤退を目指すことになります。しかし、この方法は圧倒的に時間や手間がかかり、また、合弁相手が合弁企業の解散・清算に協力しない場合は、訴訟または仲裁を経る必要も生じえます。

さらに、中国では債務超過状態の会社の解散・清算が認められない一方で、外商投資企業による破産が実務上容易でないという点にも留意が必要です。このため、解散・清算による合弁解消を目指す日系企業が、合弁企業の債務超過状態を解消させるために増資、ローン提供、債務免除等の追加負担を余儀なくされたというケースも生じています。かかる追加負担ができない場合は進退窮まり、合弁企業を放置するほかなくなってしまうといった事態も発生しえます。

撤退戦略の重要性

このような事態の回避のためには、たとえば、合弁契約において、デッドロックや合弁相手の重大な違約等の一定の事由を原因として、持分買取請求権(プットオプション)や持分購入権(コールオプション)が発生するよう定めておくことが非常に有効な対策となります。

すなわち、合弁事業を開始する段階で、合弁関係のスムーズな解消のための手段を用意しておくのです。これから共同で合弁事業を行っていこうというタイミングで、合弁関係の解消方法について議論するのには心理的抵抗があるかもしれませんが、合弁関係はいずれ終了するものという前提に立って、最初から綿密な撤退戦略を練るというのは、中国で合弁事業を開始するうえでは必須の姿勢ともいえます。

まとめ

上記の通り、中国の国柄から、中国企業との合弁形態による中国進出という方法には大きなメリットがありうる一方で、様々なデメリットもありえます。かかるメリットとデメリットを洗い出し、正確な評価を行い、独資での進出という可能性も念頭に置きつつ、合弁による進出の是非を判断する必要があります。そして、合弁による進出を選択する場合は、進出後に生じうるデメリットをミニマイズするための対策を講じるのと同時に、進出前から撤退戦略を詰めておくことが肝要です。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟