使用貸借・賃貸借に関する民法改正のポイント

不動産改正民法における使用貸借・賃貸借に関する改正内容のポイントを教えてください。

以下の例のように、多くの改正がなされています。

- 賃貸借の存続期間が20年から50年に(改正民法604条)

- 賃貸人の地位移転に関するルールの明文化(1で詳述)

- 賃借人の妨害排除請求の明文化(改正民法605条の4)

- 敷金の明文化(改正民法622条の2)

- 修繕ルールの明文化(2で詳述)

- 原状回復義務の範囲の明文化(3で詳述)

解説

目次

※本記事の凡例は以下のとおりです。

改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法

不動産賃貸人の地位の移転に関する改正

賃貸不動産の所有権移転と賃貸人の地位の移転

従来から、対抗力を有する不動産の賃貸借においては、第三者に対して賃貸借を対抗することができ、判例法理により、対抗力を備えた不動産賃貸借については、特段の事情がない限り、賃貸不動産の譲渡とともに賃貸人の地位も当然に不動産の譲受人に移転するものと解されてきました。

改正民法605条の2第1項はこのルールを明文化し、併せて不動産の譲受人が新賃貸人の地位を賃借人に主張するには、所有権移転登記が必要であること(改正民法605条の2第3項)、賃貸人の地位の移転に伴い、費用償還債務および敷金返還債務も譲受人に承継されることを明文化しました(改正民法605条の2第4項)。

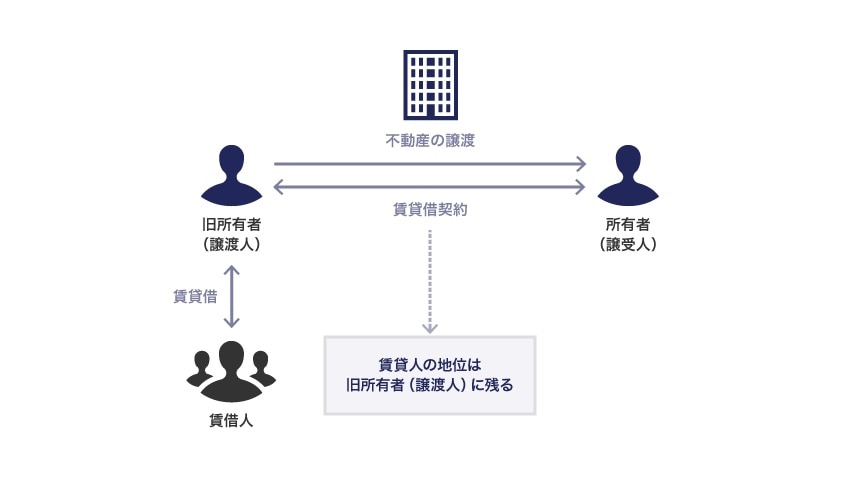

賃貸不動産の所有権移転および賃貸人の地位留保

他方、改正民法は、賃貸不動産の所有権移転に伴い、賃貸人の地位が移転しない例外的な場合についても規律を設けました。すなわち、不動産の譲渡人および譲受人が、不動産の譲渡に際して、賃貸人たる地位を譲渡人に留保し、当該不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人の地位は依然として旧所有者(譲渡人)に残ることとされました(改正民法605条の2第2項本文)。不動産の譲受人が単に資産として不動産を保有することにのみ関心があり、賃貸人としての義務履行を望まない場合も実務的にはあるため、このような実務ニーズに応えた条項といえます。

もっとも、このスキームを認めると、不動産の譲渡に伴い、賃借人は、譲受人を賃貸人、譲渡人を賃借人とした、不動産の転借人のような立場に置かれてしまいます。これでは、もともとの賃借人の立場がきわめて不安定となってしまいます。そこで、改正民法では、このような賃貸人の地位の留保がなされた場合において、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了した場合には、譲渡人に留保されていた賃貸人の地位は、譲受人に移転することとし(改正民法605条の2第2項ただし書)、不動産の賃借人が譲受人との間で賃貸借を継続することができることとしました。

修繕に関する改正

賃貸人の修繕義務の範囲

改正民法は、賃貸人が賃借人に対し目的物を使用収益させる債務を本質的に負っていることを前提に、改正前民法同様、賃貸人が目的物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うことを規定しています(改正民法606条1項本文)。そのうえで、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合には、賃貸人は修繕義務を負わないことを明文化しました(改正民法606条1項ただし書)。賃借人は目的物の用法遵守義務を負うところ(改正民法616条、594条1項)、賃借人の不注意により目的物を傷つけてしまったりしたような場合に、賃貸人が修繕義務を負うとするのは不合理であるため、このような場合には賃借人は賃貸人に対して修繕を求めることができないこととなります。

修繕の実施者

さらに、改正民法は誰が修繕を行うかについて明文の規定を設けました。これは、目的物の所有者である賃貸人が原則として修繕を行うことを前提に、一定の場合には、賃借人が自ら修繕を行うことができる、とした点に意義があります。

すなわち、賃借人は、以下のいずれかの場合には、自ら修繕をすることができるとされます(改正民法607条の2)。

- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

- 急迫の事情があるとき

注意すべきは、ここでの賃借人の修繕権は必ずしも2−1でみた賃貸人の修繕義務を前提としない点です。つまり、仮に賃借人の帰責事由により目的物が修繕を要することとなった場合であっても(賃貸人が修繕義務を負わない場合であっても)、賃借人が自身で修繕を行うには、①または②の要件を充足する必要があります。賃借人の帰責事由の有無は、賃借人が修繕を行った場合の費用を賃貸人に償還請求できるか否かという点で差異を生み出すに止まります(改正民法608条1項)。

原状回復義務の範囲に関する改正

賃貸借の場合

改正民法は、賃貸借契約が終了する際の賃借人の原状回復義務の範囲について明文化しました。すなわち、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常損耗および経年劣化を除いた部分について、その損傷を原状に復する義務を負うとされました(改正民法621条本文)。これは従来の判例法理を踏まえた条文であり、通常、賃貸借契約においては、通常損耗や経年劣化は賃料に織り込み済みであるため、さらに重ねて、このような賃借物に不可避的に生ずる損傷部分にまで賃借人に原状回復義務を負わせるのは不合理であるとの考えに基づくものです。

また、通常損耗や経年劣化によらない損傷であっても、賃借人の責めに帰することができない事由によるものは、原状回復義務の範囲外とされました(改正民法621条ただし書)。

使用貸借の場合

改正民法は、使用貸借についても契約が終了する際の借主の原状回復義務の範囲を明文化しました。ここでは賃貸借の規定ぶりと異なり、目的物を受け取った後に生じた損傷は借主の原状回復の対象であり、ただし、損傷が借主の帰責事由によらない場合には、借主は原状回復義務を負わないとされています(改正民法599条3項)。

ポイントは、使用貸借の場合は、法は、原状回復の範囲に通常損耗や経年劣化が含まれるかについてニュートラルであるという点です。確かに賃貸借の場合には、通常損耗や経年劣化が賃料で織り込み済みであるのに対し、使用貸借は無償ですから、その分、借主は通常損耗や経年劣化分まで原状回復するべきという考えもある一方で、使用貸借契約の趣旨次第では、貸主が通常損耗の負担まで甘受したうえ、無償で目的物を借主に貸す、という場合も想定されるところであり、使用貸借の原状回復義務が通常損耗・経年劣化まで及ぶかはケースバイケースの判断ということになります。そのため、使用貸借契約書においては、原状回復義務の範囲を明示する動機がより強くなるものといえるでしょう。

弁護士法人大江橋法律事務所