はじめて法務担当となった方に向けた民法の基礎

法務部私は法務部に配属されたばかりの新入社員です。契約関係の業務を担当することになりましたが、わからないことが多く、日々、悪戦苦闘しています。「民法について理解しておかなければならない」と先輩に言われましたが、どこから手をつけていいのかわかりません。民法とはどういう法律なのか、基礎的なことについて教えてください。

民法は、日常的な取引や契約等を規律するもので、また、特別な法律がない場合や、基本的な法的枠組みは、民法に立ち戻って検討する必要があります。その範囲はとても広く、学習には時間がかかります。企業法務ではきわめて重要な一般法ですが、内容が抽象的な話や複雑なものも多いので、あまり急がないで、じっくりと取り組んでいくことが肝要です。

解説

そもそも民法とは何か

民法は、私人間の法律関係について規律する基本法といわれ、一般市民の法でもありますが、むしろ事業活動の基本的な法として重要です。

民法は、日常的な取引、金融取引その他の各種の契約や財産等を規律するもので、また、特別な法律がない場合や、基本的な法的枠組みは、民法に立ち戻って検討する必要があります。しばしば取引はゲームにたとえられますが、民法はそのゲームの基本的なルールを定めるものです。

制定法である日本の「民法典」は、経済的な利害の法律関係、財産に関する法律関係等、とても広い範囲について定めています。抽象的な内容や複雑なものも多く、原則と例外などをしっかりと意識して理解する必要があり、学習には時間がかかりますから、あまり急がないで、じっくりと取り組んでいくことが肝要です。

私法上の権利に関して定める民法

法律上の権利は、大きく「公法上の権利」と「私法上の権利」に分けられます。さらに、私法上の権利は、財産権、人格権、身分権などに分けられ、民法は主として私法上の権利を定めます。民法は、民事法の一般的なルールをカバーするだけでなく、会社法、労働法、民事訴訟法等の公的色彩を含む領域や、税法等の公法、財産的法益を守る刑事法分野に及ぶ他の法領域の基礎でもあります。

「財産権」は、有体物に対する財産権(「物権」)や無体財産権(「知的財産権」とも呼ばれ、民法とは別の特別法で規律されます)と、様々な「債権」とに区別できます。「債権」は「物権」と異なり、人と人との間で成立する権利のことです。

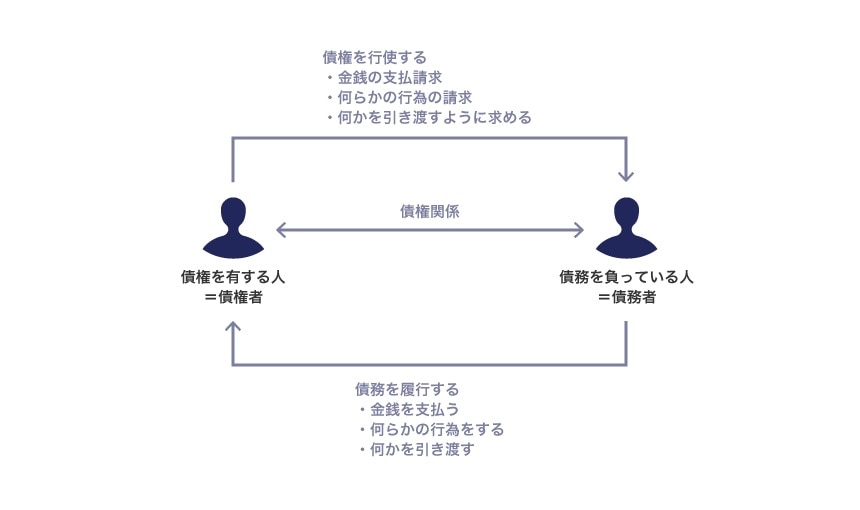

債権を有する人に対して負っている義務は、「債務」とも呼ばれ、「債権」とは、他人に対して何かを請求することができる権利だといえます。典型的なものは、何がしかの金銭を支払えといった支払請求権や、何らかの行為をすることを請求する権利、何かを引き渡すように求める権利などがあります。

債権を有する人を債権者、債務を負っている人を債務者といいます。そしてこの権利を使って相手に要求することを「債権を行使する」、この義務を果たすことを「債務を履行する」といいます。

「債権」は、契約等によって発生するほか、事務管理、不当利得、不法行為のように、契約によらずに発生することもあります。たとえば、契約に基づく責任がなくても、故意または過失による違法行為があった場合、その被害者が損害賠償請求権などの債権を取得し、その加害者には不法行為による債務が生じます(民法709条)

さらに、民法の世界では、1つの法律関係の中で、「債権」と「物権」の両方について考えなければならないことがあります。たとえば、ある金融機関が会社にお金を貸して、会社が所有する不動産を担保につけた場合、お金の貸し借りについて貸主と借主の間に債権関係があり、不動産に抵当権という「担保物権」が設定されることがあります(民法369条〜398条の22)。実際には、他に保証人がいることもあり、それぞれの資産(担保)をあてにした当事者が登場し、契約のほかに民法の定めが参照されます。

債権をカバーする民法の領域は、「債権法」とも呼ばれ、改正法がすでに成立しており、改正後の債権法は原則として2020年4月1日から施行されます(その詳細は、参考文献・浜辺陽一郎「図解でわかる新民法(債権法)」(清文社、2017)等を参照してください)。

債権法には、一般的なルールを定める「債権総論」と、そうした債権に関する個別の問題を扱う「債権各論」があります。そのうち、契約に関する部分にも、一般的ルールを定める「契約総論」と、いくつかの典型的な契約類型ごとにルールを定める「契約各論」があります。

任意法規としての民法

民法の規定は、すべてがただちにそのまま強制されるわけではなく、多くが「任意法規」です。一般的に、民事の法律は、「強行法規」と「任意法規」に分けることができます。簡単にいえば、「強行法規」は強制的なもので、基本的にその適用を逃れられません。強行法規に違反する取引をすると、その適法性や効力に疑義が生じます。民事ルールとは別に、行政法、刑事法等の公法的な規律にも留意する必要があり、それらも強行法規になります。

それに対して、民法の多くの条項は「任意法規」で、必ずしもそれに従わなくてもよく、「私的自治の原則」が基本にあるため、当事者が法律の定めと違う約束をしていたら、その約束が優先して適用されます(民法91条)。民法では、物権法よりも債権法、特に契約法の分野は任意法規が多く、「契約自由の原則」があります。

また、当事者が何も約束していない場合は任意法規が適用され、そのルールに従います。一般的には、特に何も約束しないで行動する場合、その任意法規のルールに従って権利や義務が定まります。このため、その任意法規を知らないで行動すると、時として誤った選択のために損をするかもしれません。逆に、当事者で何か具体的な約束をしていれば、任意法規は適用されません。

しかし、民法にも、一部に強行法規が混ざっています。面倒なことに、強行法規なのか、任意法規なのか見解が対立する条項もあります。信義誠実の原則(信義則、民法1条2項)や公序良俗(民法90条)などの規範的な要請が働くことにも留意する必要があります。「公序良俗に反する」ような約束(不倫の契約のように、モラルに反するような約束)は、いくら当事者が立派に見える契約書を作っても無効となることがあるのは、強行法規によるものです。その場合は「契約自由の原則」どおりにはいきません。

特別法ではなく、「一般法」としての民法

民事法の領域には、民法のほかにも、「商法」、「借地借家法」、「失火責任法」、「労働契約法」や「労働基準法」など、さまざまな特別法があります。それらもあわせてみないと、実際のケースでどう適用されるのか正しくわからないことも多くあります。

いろいろな法律がある場合、優先的に適用される法律や、適用されない法律を見分ける必要があります。そこで、「特別法は一般法に優先する」という原則があります。民法は基本的に「一般法」であり、民法のなかにも、一般的な定めと特別な定めがあって、原則と例外などがいろいろと登場します。

たとえば、商法は民法の特別法です。民法も商法も、いずれも私人間の法律関係について定めており、同じようなことを対象にしています。具体的には、売買契約に関して、民法に基本的な定めがありますが、商法も商事売買について定めています。したがって、商人間の取引ならば商法の売買に関する定めを適用しますが、そうでない友人、知人と取引するケースでは民法の定めが適用されます。

すべての事項について特別法があるわけではありません。たとえば、商事関係で何か問題が起きたことについて商法に何も定めがなければ、民法の一般ルールに立ち戻って考える必要があります。

商法の売買の定めを見ると、一部のことしか定めがありません。たとえば、売買契約に違反したから損害賠償を請求したい場合、その賠償額の範囲については、商法に特別の定めがなく、民法に定められたルールが適用されます。

- 参考文献

- 図解でわかる新民法(債権法)

- 著:浜辺陽一郎

- 定価:本体2,200円+税

- 出版社:清文社

- 発売年月日:2017年10月31日

【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】

『我妻・有泉コンメンタール民法[第7版] 総則・物権・債権』

発売日:2021年04月01日

出版社:日本評論社

編著等:我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『民法(債権関係)改正法の概要』

発売日:2017年08月24日

出版社:一般社団法人金融財政事情研究会

編著等:潮見 佳男

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務