合併における消滅会社の役員に対する退職慰労金の支給

コーポレート・M&A当社は、吸収合併の消滅会社となることが決定しました。役員の一部は合併の効力発生と共に退任するのですが、この退任役員へ退職慰労金を支給する際に留意すべき事項はありますか。

退任役員へ退職慰労金を支給する方法として、消滅会社の株主総会で決議する方法と、存続会社の株主総会で決議する方法があげられます。また、吸収合併契約の中に退職慰労金の支給を定めることや、吸収合併契約の承認議案とは別個に、退職慰労金の支給議案を決議することが必要と考えられます。

解説

目次

役員の退職慰労金

役員の退職慰労金は、職務執行の対価として会社から受け取る財産上の利益として、株主総会決議(または定款の定め)により支給することが必要です(会社法361条1項)。もっとも、実務上は、退職慰労金額が明らかになることを避けるため、株主総会では具体的金額は決議せず(かつ上限額も明示せず)、取締役会決議に具体的金額の決定を一任すること、さらに、取締役会決議で具体的金額の決定を代表取締役に一任することもよく行われています。このような一任決議により退職慰労金を支給できるか否かも別途問題となりますが、ここでは、適法に退職慰労金を支給できる場合を前提にしています。

退職慰労金の支給対象者

吸収合併に伴い退任する消滅会社役員(存続会社の役員には就任しない役員)が支給対象となることはもちろん、存続会社の役員に就任する消滅会社の役員や、存続会社と消滅会社の役員を兼務している者についても、支給対象者として考えられます。

いずれの場合も、仮装隠ぺい経理による支給ではなく、かつ不相当に高額な部分の金額にあたらない限り、退職給与として損金算入可能とされています(法人税法34条1項柱書、2項、3項)。また、支給を受ける役員から見ると、退職所得として所得税の課税対象になります。

退職慰労金支給の手続

では実際に、消滅会社の役員へ退職慰労金を支給する際には、どのような手続が必要でしょうか。

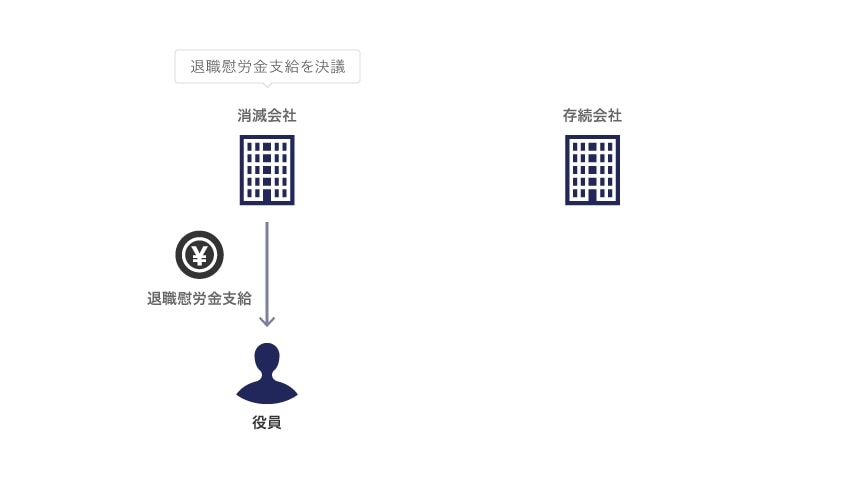

消滅会社で支給する方法

消滅会社の株主総会で退職慰労金支給を決議し、具体的支給額を決定したうえで、吸収合併の効力発生日前に、消滅会社が対象役員に支給する方法です。機関決定は消滅会社のみが行うことになります。

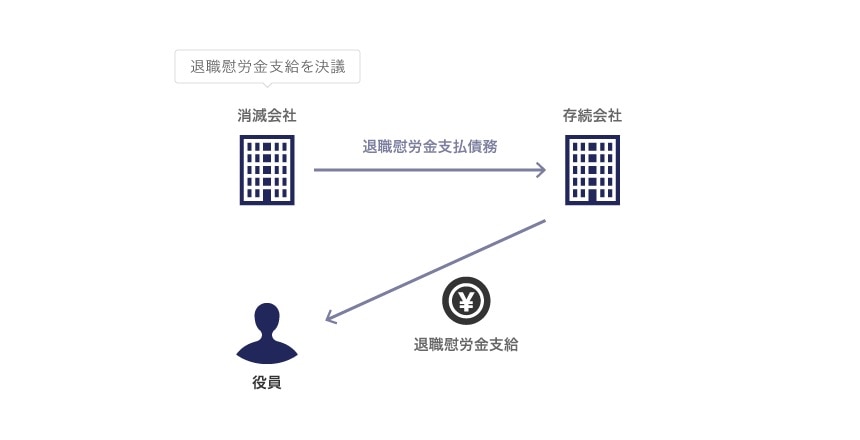

消滅会社で決議し、存続会社で支給する方法

消滅会社の株主総会で退職慰労金支給を決議し、具体的支給額を決定します(支給時期は、吸収合併の効力発生日以降とします)。対象役員に対する退職慰労金支払債務が消滅会社に発生し、この債務が吸収合併の効力発生により存続会社に承継され、存続会社が、効力発生日後に支給します。この方法も、機関決定は消滅会社のみが行うことになります。

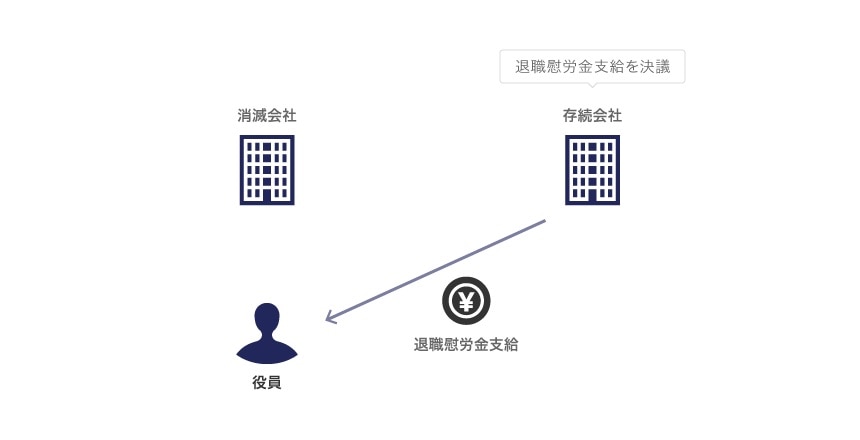

存続会社で決議し、存続会社で支給する方法

吸収合併の効力発生日後、存続会社の株主総会で退職慰労金の支給を決議し、具体的支給額を決定したうえで支給する方法です。この方法では、機関決定は存続会社のみが行います。

退職慰労金の支給に、吸収合併契約での定めは必要か

退職慰労金の支給に関する事項は、吸収合併契約で定めるべき必要事項に含まれていません。

しかし、退職慰労金の支給は消滅会社からの資金流出であり、合併条件確定の基礎となった財産に変動が生じます。そのため、吸収合併契約に退職慰労金の額が定められない限り、消滅会社は、退任役員に退職慰労金を支給することはできない旨の見解が示されています(森本滋編「会社法コンメンタール」17巻151頁(商事法務、2010)参照)。

資金流出行為は退職慰労金の支給に限られませんので、この見解がどこまで妥当するかは検討の余地があるものの、消滅会社で退職慰労金の支給を決議する方法を採用される場合には、実務的には、吸収合併契約に規定しておくのがよいと考えられます。

退職慰労金の支給議案は、吸収合併契約の承認と別議案にする必要があるか

退職慰労金の支給とは別場面での議論ですが、吸収合併契約に存続会社での新役員選任や定款変更を定め、この吸収合併契約の承認議案が株主総会で可決されたとしても、新役員選任や定款変更の株主総会決議は別途必要である(別議案として決議することが必要である)と解されています(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」191頁(商事法務、2006)参照)。

よって、退職慰労金の支給を吸収合併契約に定めた場合であっても、吸収合併契約の承認とは別議案として、退職慰労金の支給を株主総会で決議する必要がある(上記3-1、3-2の方法であれば消滅会社、上記3-3の方法であれば存続会社で決議する必要がある)と考えられます。

三宅坂総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ファイナンス

- 税務

- ベンチャー