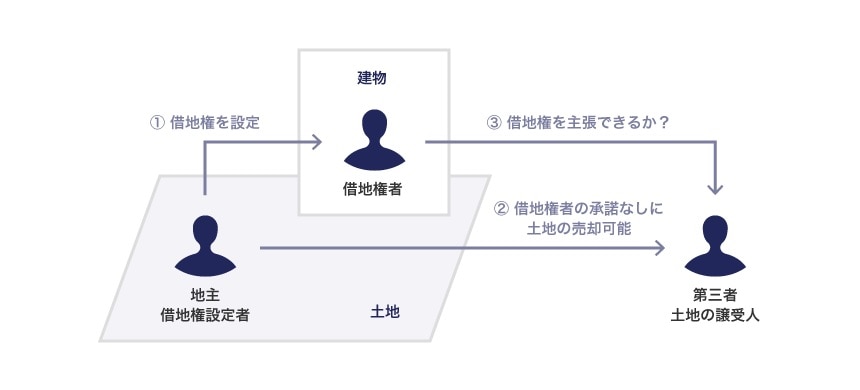

地主が土地を第三者へ売却すると借地権はどうなるか

コーポレート・M&A地主が、土地を第三者に売却してしまった場合、借地人は、土地の譲受人に対し、その土地に設定していた借地権を主張できるでしょうか。また、地主による売却が抵当権の実行によるものであった場合に違いはあるでしょうか。借地人が土地を転貸していた場合、転借地権者は、転借地権を主張できるのでしょうか。

借地人(借地権者)が土地の譲受人などの第三者に対して借地権を主張できるか否かは、対抗要件の具備の先後によって決まり、土地の売却が、抵当権の実行による場合でも違いはありません。借地人が土地を転貸していた場合、転借地権者は、借地権者の借地権を援用して自己の転借地権を主張できるほか、転借地権者自身で対抗要件を具備して転借地権を主張できます。

解説

目次

借地権の対象となる土地の譲渡

地主は、土地に、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権(以下「借地権」といい、借地権を設定した者を「借地権設定者」、借地権の設定を受けた者を「借地権者」といいます)を設定したとしても、法令または契約によって譲渡が制限されていない限り、その土地を第三者に譲渡できます。そのため、地主は、借地権者(借地人)の承諾を得ずとも、土地を第三者に売却できます。

それでは、地主が借地権者の承諾を得ずに、借地権を設定した土地を第三者に売却した場合、借地権者は、土地の譲受人に借地権を主張できるでしょうか。

借地権の対抗力

対抗要件の具備

借地権者が、土地の譲受人などの第三者に借地権を対抗できるか否かは、土地の譲受人などの第三者と借地権者の対抗要件の具備の先後によって決まります。

土地の譲受人の対抗要件の具備の方法は、土地の譲受人は所有権移転登記で(民法177条)、借地権者の対抗要件の具備の方法は、地上権もしくは賃借権設定登記の具備(民法177条、民法605条)または借地上に登記されている建物を所有することです(借地借家法10条1項)。

なお、借地借家法が施行される前に借地上に登記されている建物を所有しても対抗力が認められます(借地借家法附則2条、4条)。

登記に関する留意点

借地上に登記されている建物の所有をすることに関し、この登記は、借地権者自身の所有名義でなければなりません(最高裁昭和41年4月27日判決・民集20巻4号870頁)。

登記が建物所在地番の表示において実際と多少相違していた場合、建物の種類、構造、床面積等の記載とあいまって、その登記の表示全体においてその建物と同一であることを認識できるような軽微な相違であるときには借地権の対抗力が認められます(最高裁昭和40年3月17日判決・民集19巻2号453頁)。

借地権者・土地の譲受人の法律関係等

借地権者の対抗要件の具備が土地の譲受人の対抗要件の具備に先立つ場合

(1)土地の譲受人による借地権設定者の地位の承継

借地権者の対抗要件の具備が土地の譲受人の対抗要件の具備に先立つ場合、借地権者は、借地権を土地の譲受人に対抗できます。

借地権設定者の地位は、借地権が地上権である場合には、土地の譲渡人から譲受人に当然に承継されますし、借地権が賃借権である場合にも、特段の事情のない限り、元の地主から土地の譲受人に承継されます(最高裁昭和39年8月28日判決・民集18巻7号1354頁)。

土地の譲受人が、この借地権設定者の地位を承継したことを借地権者に主張するためには、土地について所有権移転登記を具備する必要があります(最高裁昭和49年3月19日判決・民集28巻2号325頁)。

借地権設定者の地位を土地の譲渡人から譲受人に承継させることにつき、借地権者の承諾は必要ありません。借地権設定者の地位が土地の譲受人に承継されると、従前の借地契約の内容もそのまま承継します(最高裁昭和39年6月26日判決・民集18巻5号968頁)。

(2)敷金の扱い

また、敷金は、借地権者の旧借地権設定者(土地の譲渡人)に対する未払賃料債務があれば、その弁済として未払賃料債務に当然充当され、その限度において敷金返還請求権が消滅しますが、残額は、新借地権設定者たる土地の譲受人に承継されます(最高裁昭和44年7月17日判決・民集23巻8号1610頁)。

したがって、敷金の残額があれば、土地の譲受人が借地権者に残額の敷金を返還することになります。

借地権者の対抗要件の具備が土地の譲受人の対抗要件の具備に後れる場合

一方で、借地権者の対抗要件の具備が土地の譲受人の対抗要件の具備に後れる場合、土地の譲受人は、借地権者に対し、土地の明渡しを請求でき、また、借地権者が借地上に建物を所有しているときには建物の収去を請求できます。

ただし、土地の譲受人が、信義則上保護に値しない背信的悪意者である場合や、借地権者に対する建物収去土地明渡請求が権利の濫用と評価できる場合には、土地の明渡しや建物の収去は請求できません。この場合、借地権者の土地の使用収益が不当な利得であるとしてその不当な使用収益相当額の返還を求められます。

なお、土地の譲受人は、借地権設定者たる地位を承継する必要はありませんが、その選択によって、借地権設定者たる地位を承継できます。

抵当権が実行されて土地が譲渡された場合

土地に設定されていた抵当権が実行されて土地が譲渡された場合、その土地の借地権者は、土地の譲受人に借地権を主張できるでしょうか。

この点についても、対抗要件の具備の先後によって決まりますので、借地権の対抗要件の具備が抵当権設定登記に先立つ場合には、借地権を主張できます。

土地が転貸されていた場合

借地権者(賃借人)が土地を転貸していた場合ですが、転借地権者は、借地権者が借地権を対抗できる第三者に対し、借地権者の借地権を援用して自己の転借地権を主張できるほか(最高裁昭和39年11月20日判決・民集18巻9号1914頁)、自らの転借地権の対抗要件を具備して転借地権を主張することもできます。

まとめ

以上のとおり、いずれの場合についても、借地権者と土地の譲受人などの第三者の対抗要件の具備の先後によって決まります。

祝田法律事務所