DXは経営構造改革の1つのツール ヤマトグループのデジタル化のキーマンが語るシステム環境を「都市設計」するための視点

IT・情報セキュリティ

目次

「『2025年の崖』は、システムの刷新だけでは解決できない」――そう語るのはヤマト運輸の執行役員で、経営サイドからDXやデータ戦略推進の役割を担う中林 紀彦氏だ。

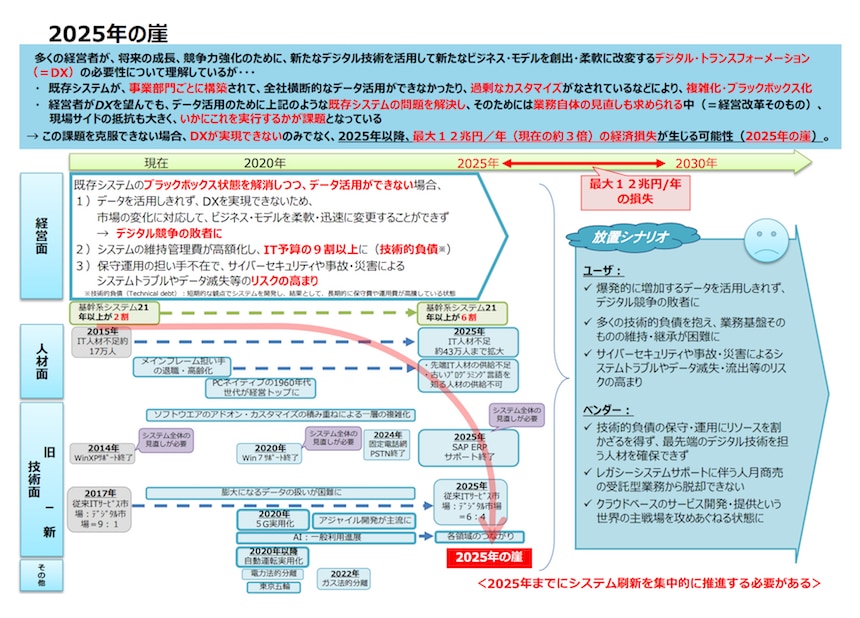

2018年に経済産業省が公表した「DXレポート 1」は、事業部門ごとのシステム構築や過剰なカスタマイズなどによる、日本企業のシステム環境の問題点を指摘している。同レポートは、こうした課題が克服できない場合、DXが実現できないだけでなく、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じるとしている。いわゆる「2025年の崖」だ。さらに2020年12月に公表された「DXレポート2(中間取りまとめ)2」は、コロナ禍の発生を背景として、2025年を待つ猶予もなくなったとする。

既存のシステム構成を見直し、デジタル活用の推進に舵を切るためにはどうすべきか。経営課題を解決する視点からシステムの在り方を考えるべきだとする中林氏に、DXやデータ戦略のグランドデザインを描くための組織論や、「2025年の崖」へ向けた見通しについて聞いた。

デジタルの世界を整備するための「都市設計」

中林氏は2002年に日本アイ・ビー・エムに入社し、データサイエンティストとして数々の企業のデータ活用を支援した経歴を持つ。その後、SOMPOホールディングスのチーフ・データサイエンティストなどを経て、2019年8月、データ戦略の構築・実行をリードする立場でヤマトホールディングスに入社、その後、同社の執行役員に昇任し、現在はヤマト運輸の執行役員を務めている。

入社当時、ヤマトホールディングスは、ヤマト運輸をはじめとしたグループ全体のビジネスモデルの見直しやシステムの改善の途に就いたタイミングだった。

「ビジネスモデルやシステムの見直し時期を迎えていたことから、2020年1月に経営構造改革プラン『YAMATO NEXT100』を策定しました。また、2021年1月には中期経営計画『Oneヤマト2023』を発表しています。私は特にデータ戦略に関わる領域を担当しています。現在も執行役員として構造改革や、データ・ドリブン経営を推進する役割を担っています」(中林氏)

「転換=DX(デジタルトランスフォーメーション)」、「進化=Innovation」を掲げている

(提供:ヤマトホールディングス)

ヤマトグループは4年間で1,000億円以上のデジタル投資を行う大規模な改革の実施を公表している。創業100年を超える伝統的な会社でこのような戦略を推進するために、同社はどのような点から着手したのだろうか。中林氏は次のように語る。

「当社ではまず2019年度に13の経営課題を抽出しました。この経営課題を縦軸に、デジタルやデータを横軸に据え、各経営課題を解決するデジタルやデータにはどのようなものがあるかという観点から議論して、方針を策定しました。デジタルやデータは、経営課題を解決するための道具や材料です。料理にたとえると、デジタルツールやAIが調理器具にあたります。大切なことはそれらを使ってデータという素材をどんなふうに料理し、誰に食べてもらうかということです。方法論が目的になりがちですが、あくまでどのような経営課題を解決したいのかが第一であり、それを見失ってはいけません」(中林氏)

デジタルを効果的に機能させるうえで、「やりたいことを実現するには何が最適かを考えるべき」だと中林氏はいう。デジタルで効率化されるところもあれば、デジタルを使用しなくてもよいところもあるとし、「『目的は何か』『どんな課題を解きたいのか』。これらを見失わず考えていくことが大切」と指摘する。

しかし、経営課題ごとに個別に対応してしまうと、社内で類似した複数のシステムができあがったり、サイロ化したりしてしまうことも考えられる。そこで大切になるのは、経営戦略のなかで全社のシステム、並びにデータ活用の「アーキテクチャ」をデザインすることだ。

「日本企業は目的別にシステムを利用することで、サイロ化させてしまいがちです。そのような状態に陥らないようにどの領域でどんなツールを使うのかを都市のように設計していくことが重要です。『都市設計』が決まれば、データが散在してしまわないよう区画整理を行い、インフラとして集中管理できる仕組みを整えていきます。そして、都市の耐震設計のように、サービスが止まらないような基盤を整えます。当社ではこうした設計を具体的にビジュアル化して、関係者で共有しています」(中林氏)

(提供:ヤマトホールディングス)

既存システム、新システムの担当部門を1つの組織に統合

システムの「都市設計」を円滑に進めるためにはどのような体制をとるべきか。2021年度にグループの大規模な再編を実施したヤマト運輸の取り組みを例にとる。

ヤマト運輸では、既存の基幹システムの運用を担当する組織と、新たなデジタル化を進める組織とを統合する形で「デジタル機能本部」を設置した。同部門では、中林氏が執行役員としてデータ戦略の舵取りをする体制だ。

「都市設計を行ううえでは設計図が非常に大事です。トップダウンでのシステム構築を進めるにあたり、私のもとでチームをつくって、デジタル上の都市設計にあたるアーキテクチャの設計をしています。コスト効率がよい方法で実装することも念頭に置いてテクノロジーに詳しい外部の方々の意見も取り入れつつ、コアメンバーはデジタル機能本部に在籍しています」(中林氏)

また、デジタル機能本部が経営と近い距離を保ち、プレゼンスを高めていくためには、両者の相互理解が欠かせない。同社では中林氏が、経営の意志をデジタル機能本部のメンバーに伝え、逆にデジタル機能本部が実現できること/やっていくことを経営陣に伝えて両者を繋ぐ役割を果たしている。こうした中林氏の存在も、プロジェクトの円滑な推進へ向けたポイントとなっている。

中林氏は、「企業の経営メンバーはしっかりとテクノロジーを理解すべきであり、テクニカルなメンバーは、技術が経営にどう貢献するのかを説明すべき」と、両者の意思疎通が重要だと指摘する。

異なる立場の両者がコミュニケーションを行うには、伝え方の工夫も大事になる。たとえばデジタル機能本部の担当者が経営層に対して説明する場合、カタカナのテクニカルタームはなるべく使わず、もし使う場合も分かりやすい文脈にして解説することなどが有効だ。

「円滑なコミュニケーションをとるためには、『料理』や『都市設計』のたとえのように、平たい言葉で分かりやすく説明することに尽きると思います」(中林氏)

経営課題の解決スピードについていくため、内製化体制の構築を目指す

デジタル機能本部は2021年には300人規模とし、体制の充実を図る計画を進めている。なかでも中林氏が注力しているテーマはシステムを内製化できる組織の構築だ。

「付加価値を高めていく全体設計やシステムの刷新といったコア業務は内製化します。従来の日本企業はこのような取り組みをSIer(エスアイヤー:システムインテグレーター)に丸投げする風潮にありました。ヤマトグループの取り組みはそうした方法ではなく、経営課題を解決するためのスピードを上げ、そのシステムは自分たちでつくり上げられる組織を目指します」(中林氏)

ただし、すべての人的リソースを内製化するわけではなく、外部のパートナーとの連携も共存させる。プロジェクトごとのチームは、必要な人数やスキルにあわせて個別に組成していくという。「大事なのは、社員か外部パートナーかを問わず、円滑なチームワークを築き、スピード感を持って柔軟に対応できるチームをつくること」と中林氏は語る。

チームを構成するIT人材に求めるのは、目まぐるしいテクノロジーの進化を念頭に置き、常にキャッチアップしていくための「学び続ける力」だ。技術領域が広がるなか、専門性を持ちつつも、幅広くフルスタック的な知識を身に付けることが大切だという。

「なんでもできるスーパーマンのような人材が理想ですが、その域に至るのはなかなか難しいでしょう。広い領域の基本知識を持ちつつ特定の領域では専門性を発揮する人材を集めることで、チームを組織していくべきだと考えています」(中林氏)

「2025年の崖」をどうするかではなく、これからの経営を議論するなかでシステムの変革を

民間企業を筆頭に、国をあげて取り組むべき課題である「2025年の崖」。既存のシステムを負債化せずに、新しいビジネスの推進へリソースを割けるようにするためにまず必要なことは、サイロ化されて継ぎはぎになったシステムを整えることだ。中林氏は「効果は測りにくいが、経営環境や世のなかの変化のスピード感に追従し、顧客のニーズを捉えるためにも、企業はサイロ化の解消に着手しないといけない」と説明する。

出典:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」(2019年9月7日)

「2025年の崖」を迎えてしまうことのないよう、システム負債の解消に向けた動きを進めている企業はまだ一部にすぎないと中林氏は感じているという。いま、各企業にはどのようなマインドセットが求められているのだろうか。

「おそらくシステムの刷新だけでは解決できないと思います。『2025年の崖』を乗り越えるためにシステム投資を何千億円行いますと言っても、経営の承認は得られないでしょう。『2025年の崖』をどうするかではなくて、これからの経営をどうしていくかを議論するなかで『じゃあ、システムを変えていこう』と考え、想定されるリターンも念頭に計画していかないと進まないのではないでしょうか。当社は、『YAMATO NEXT100』という会社全体の経営構造改革のなかで、デジタル戦略をデザインできたため、タイミングがよかったなと思います」(中林氏)

ヤマトグループでは、2021年4月からスタートする中期経営計画「Oneヤマト2023」の実行の中で、引き続きデジタル戦略の強化に努めていく。中林氏は「今後、アウトプットや成果についても積極的に対外的発信を行っていく。実績をメンバーに共有することでモチベートしつつ、経営へ貢献する組織として前進していきたい」と展望する。

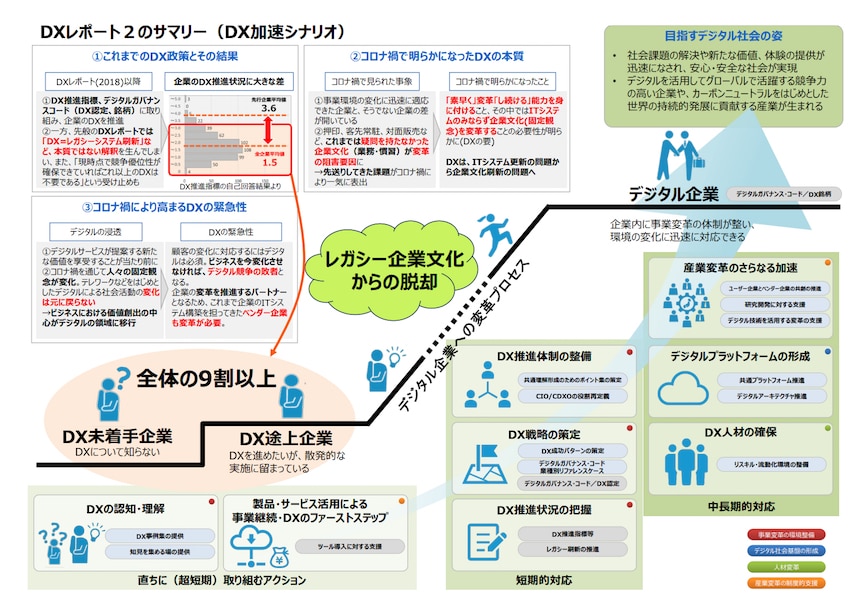

業界のリーディングカンパニーである伝統企業においてデジタル戦略を推し進める同社の取り組みは、既存システム環境を見直し、デジタルの有効活用を目指す企業にとって、1つのモデルケースとなるだろう。各企業で、経営課題の解決を目的としたデジタル企業への変革プロセスが進むことにより、今後、「DXレポート2」が掲げるようなDXの加速シナリオが実現されていくことが期待される。

出典:経済産業省「DXレポート2 中間取りまとめ(サマリー)」(2020年12月28日)

-

経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」(2019年9月7日) ↩︎

-

経済産業省「DXレポート2(中間取りまとめ)」(2020年12月28日) ↩︎